Ziel der Amprion Versorgungssicherheitsanalysen ist es, die Entwicklung der drei Aspekte der Versorgungssicherheit in den nächsten zehn Jahren zu bewerten. Durch die Kombination neu entwickelter Methoden mit bewährten Ansätzen wurde ein Framework geschaffen, welches umfassende Versorgungssicherheitsanalysen bzw. die dafür nötigen Massenanalysen ermöglicht.

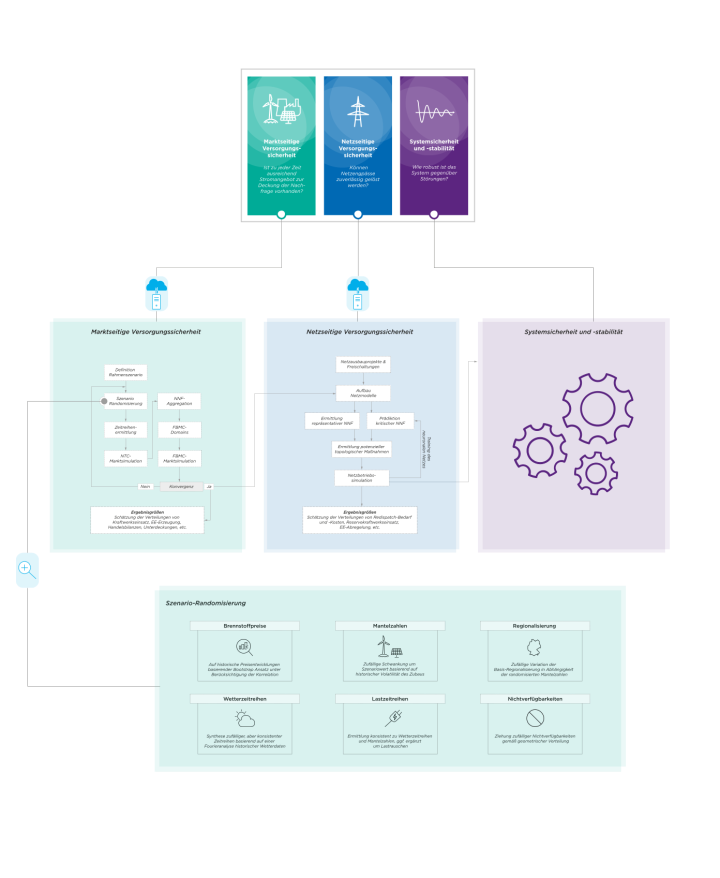

Das Ablaufdiagramm zeigt, wie die unterschiedlichen Dimensionen der Versorgungssicherheit analysiert werden und wie die Analysen aufeinander aufbauen.

Ablaufdiagramm

Marktseitige Versorgungssicherheit

Zur Bewertung der marktseitigen Versorgungssicherheit wird nach vorherrschendem Standard ein politisches Zielszenario mittels sogenannter Monte-Carlo-Simulation bewertet. Standardmäßig werden dabei die zufallsbedingten Unsicherheiten des Wetters und der Kraftwerksverfügbarkeiten betrachtet. Da politische Ziele nicht immer punktgenau erreicht werden, ist es für eine robuste Einschätzung der Versorgungssicherheit in einem Betrachtungsjahr notwendig, eine Bandbreite an möglichen Szenarien – sogenannte probabilistische Szenarien – zu untersuchen. Dafür haben wir neben den zufallsbedingten Unsicherheiten entwicklungsbedingte Unsicherheiten wie etwa der Ausbau erneuerbarer Energien, die Entwicklung des Stromverbrauchs und die Entwicklung von Brennstoffpreisen berücksichtigt.

Monte-Carlo-Simulation

Statistisches Verfahren, welches auf einer wiederholten Ziehung zufälliger Stichproben basiert. Eine Ziehung repräsentiert die Generation eines möglichen Szenarios auf Basis der probabilistischen Szenarien. Hierbei werden so lange zufällige Szenarien generiert, bis relevante Verteilungen – beispielsweise zu Größen der Versorgungssicherheit – robust geschätzt werden können.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung dieser Methode ist die Schätzung der Kreiszahl Pi. Hierbei werden innerhalb eines Quadrats zufällig Punkte verteilt, und es wird ermittelt, welche Punkte innerhalb eines einbeschriebenen Kreises liegen. Mit zunehmender Anzahl an Punkten nähert sich das Verhältnis der Punkte im Kreis zur Gesamtpunktezahl dem wahren Wert von Pi an. Während im Pi-Beispiel lediglich zwei Dimensionen abgebildet sind, werden im Rahmen probabilistischer Szenarien mehrere Einflussgrößen simultan einbezogen.

Mehr Informationen zur marktseitigen Versorgungssicherheit

Den zentralen Baustein dieser probabilistischen Energiesystemanalyse bildet das neu entwickelte Framework PELIKAN. Es orchestriert verschiedene, speziell entwickelte Tools und ermöglicht die tiefergehende Modellierung der oben beschriebenen Unsicherheitsfaktoren.

Der in PELIKAN verfolgte Ansatz basiert auf einer Monte-Carlo-Simulation. Diese generiert iterativ probabilistische Szenarien, die für eine Strommarktsimulation genutzt werden. Die Erstellung und Berechnung eines randomisierten Szenarios wird im Folgenden auch als Iteration bezeichnet. Im Rahmen einer anschließenden Konvergenzprüfung wird ermittelt, ob die beobachteten Ergebnisgrößen mit der geforderten Genauigkeit quantifiziert werden können. Ist dies der Fall, wird die Simulation beendet und die Ergebnisse können ausgewertet und für nachgelagerte Netzanalysen genutzt werden (Link Methodenbeschreibung Netz). Ist die Konvergenz noch nicht erreicht, wird eine neue Iteration gestartet und der Vorgang wiederholt. Üblicherweise ist die Konvergenz bei etwa 500 Iterationen erreicht.

Der Aufbau des PELIKAN-Frameworks ist modular:

Ausgangspunkt der Rechnungen bildet je Zieljahr ein sogenanntes Referenzszenario, welches fundamentale energiewirtschaftliche Szenariodaten enthält. Im ersten Schritt erfolgt die Variation der mit Unsicherheiten behafteten Eingangsgrößen. Im Versorgungssicherheitsbericht werden die im Ablaufdiagramm dargestellten Eingangsgrößen mit Unsicherheiten belegt und in PELIKAN variiert.

Die Randomisierung erfolgt durch den sequenziellen Aufruf einzelner eigens entwickelter Modelle. Diese überschreiben jeweils gewisse Eingangsgrößen des Referenzszenarios und generieren somit ein randomisiertes Szenario. Anschließend werden in jeder Iteration zu dem probabilistischen Szenario konsistente Zeitreihen verschiedener Lasten und Erneuerbaren Erzeuger erstellt.

Die resultierenden probabilistischen Szenarien werden im zweiten Schritt automatisiert an ein eigenentwickeltes Strommarktmodell weitergegeben. Ziel ist es, den europäischen Kraftwerkseinsatz unter Berücksichtigung flexibler Verbraucher und des gebotszonenübergreifenden Handels zu bestimmen. Die Gebotszonen sind dabei lastflussbasiert gekoppelt. Für die Abbildung der lastflussbasierten Marktkopplung (engl.: Flow-based Market Coupling, FBMC) werden sog. Flow-based-Domänen automatisiert erstellt. Um den Rechenaufwand für die Erstellung der FBMC-Domänen zu reduzieren, werden die Domänen nicht für jeden Zeitschritt, sondern für zuvor aggregierte repräsentative Zeitschritte erzeugt. Als Aggregationskriterium wird die Ähnlichkeit NTC-basierter Handelsflüsse genutzt. Nach Abschluss der FBMC-Marktsimulation liegen je Iteration verschiedene Ergebnisgrößen wie bspw. der Kraftwerkseinsatz oder die Anzahl der Stunden mit Lastunterdeckung pro Marktgebiet vor.

Im dritten Schritt werden die stundenscharfen Betriebspunkte aller europäischen Kraftwerke einer statistischen Konvergenzprüfung unterzogen. Für die jeweilige Untersuchung können relevante Größen als Konvergenzkriterium genutzt werden.

Durch diesen automatisierten Prozess können überlagerte Unsicherheiten abgebildet werden. Während eine manuelle Szenarioerstellung mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden ist, können durch PELIKAN innerhalb weniger Stunden einige hundert Szenarien erstellt werden. Dabei muss nur ein Referenz-Szenario bereitgestellt werden, das als Ausgangspunkt der Randomisierung dient.

Das PELIKAN-Framework und die Methode zur Generierung von Flow-based Domänen für Typsituationen wurden im Rahmen von zwei wissenschaftlichen Veröffentlichungen näher beschrieben:

1. J. Peper et al., “Modeling Multi-Dimensional Uncertainties in Large- Scale Power Systems,” PowerTech 2025, 2025.

2. K. Kruse, P. Juncker, J.-H. Menke, P. Willert, C. Spieker, H. Natemeyer, M. Scheufen, ”Representative Domains for Flow-Based Market Coupling through One-Step Clustering”, 2025 IEEE Kiel PowerTech, 2025.

Netzseitige Versorgungssicherheit

Während die Betrachtung zufallsbedingter Unsicherheiten in der Bewertung der marktseitigen Versorgungssicherheit State-of-the-Art ist, werden diese in der Bewertung der netzseitigen Versorgungssicherheit nicht berücksichtigt. Bisher wird nur die Netzbelastung eines Jahres (8.760 Netznutzungsfälle, NNF) oder bestimmter Grenzsituationen mit einer festen Netztopologie betrachtet. Das bildet die Realität mit täglich unterschiedlichen Netztopologien, wetterabhängigen Netzbelastungen und brennstoffpreisabhängigem Kraftwerkseinsatz nicht ab. Um fundierte Aussagen über anstehende Herausforderungen im Netzbetrieb in den nächsten Jahren liefern zu können, müssen ebenfalls unterschiedliche Unsicherheiten berücksichtigt werden. Eine Verschränkung der probabilistischen Szenarien mit den Netzanalysen ist somit notwendig.

Mehr Informationen zur netzseitigen Versorgungssicherheit

Der im Ablaufdiagramm dargestellte Ablauf zur Bewertung der netzseitigen Versorgungssicherheit innerhalb dieses Frameworks hat zwei Stränge:

Den Ausgangspunkt der Netzsimulationen bilden die Strommarktsimulationen der probabilistischen Szenarien aus PELIKAN. Wie im vorigen Abschnitt erläutert, wird dort je Zieljahr eine Vielzahl an Marktsimulationen durchgeführt, sodass probabilistische Aussagen über die marktseitige Versorgungssicherheit getroffen werden können. Insgesamt werden (bei vorliegender Parametrierung des Konvergenzkriteriums und der Konvergenzschwelle) je Zieljahr mehr als vier Millionen Stunden (Netznutzungsfälle) marktseitig simuliert und stehen der Netzberechnung als Eingangsdaten zur Verfügung.

Strang 1: Jahreswerte

Die Berechnung sämtlicher NNF ist im Allgemeinen nicht zielführend, weil viele NNF ähnliche Netzsituationen zeigen oder für die netzseitige Versorgungssicherheit nicht relevant sind. Im Rahmen dieses Projektes wird deshalb eine repräsentative Untermenge aller NNF ermittelt. Dafür wird nach der Marktsimulation eine vereinfachte Leistungsflussberechnung durchgeführt. Der vereinfachte Leistungsfluss dient als Eingangsgröße eines Clusteringverfahrens, welches NNF mit ähnlichen Überlastungsmustern gruppiert. Alle NNF innerhalb eines Clusters werden durch einen einzigen NNF repräsentiert („repräsentative NNF“). Mithilfe der präzise berechneten repräsentativen Untermenge aller NNF lassen sich statistische Aussagen über die Gesamtheit aller im Markt simulierten NNF treffen. Somit können Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Jahressummen wie beispielsweise dem Redispatch-Volumen oder den Redispatch-Kosten erstellt werden.

Strang 2: Dimensionierung

In der Bewertung der netzseitigen Versorgungssicherheit steht die Dimensionierung des in- und ausländischen Netzreservebedarfs im Fokus. Netzreserve und ausländisches Redispatch-Potenzial werden eingesetzt, wenn netzseitige Maßnahmen und Redispatch-Einsatz von inländischen Marktteilnehmern die auftretenden Netzengpässe auflösen können. Für deren Dimensionierung ist es folglich ausreichend, besonders kritische NNF aus der Gesamtmenge aller NNF zu betrachten. Diese werden in einem eigens entwickelten Prädiktionsverfahren ermittelt. Das Prädiktionsverfahren basiert auf einem neuronalen Netz, das mithilfe der Netzergebnisse der repräsentativen NNF trainiert wird. Die Zielgrößen der Prädiktion sind netztechnisch besonders relevante Parameter eines NNF wie beispielsweise die gesamte Redispatch-Leistung oder der Einsatz der Netzreserve. Anhand dieser Parameter werden potenziell kritische NNF ermittelt, für die anschließend eine Netzbetriebssimulation durchgeführt wird. Auf Grundlage der potenziell kritischen NNF wird der Einsatz der Netzreservekraftwerke ausgewertet, sodass je nach dem gewünschten Netzsicherheitsniveau der Netzreservebedarf dimensioniert werden kann.

Zur Simulation der repräsentativen und potenziell kritischen NNF wurde ein Netzanalyseframework entwickelt. Um die unterjährige Inbetriebnahme von Netzausbauprojekten sowie wartungs- und projektbedingte Freischaltungen realitätsnah abzubilden, werden wechselnde Netztopologien in Verbindung mit alternativen topologischen Maßnahmen als zusätzlicher betrieblicher Freiheitsgrad in das Simulationsframework integriert. Zunächst werden dafür die zeitvarianten Basisschaltzustände ermittelt und dabei der starre Grundschaltzustand sowie die Inbetriebnahme von Netzausbauprojekten und Freischaltungen berücksichtigt. Um die Komplexität zu reduzieren, wird unterstellt, dass daraus resultierende Topologiewechsel maximal wöchentlich stattfinden. Jedem NNF wird damit zunächst eine fixe, aber zwischen den NNF wechselnde Netztopologie zugeordnet. Davon ausgehend werden mithilfe eines Schaltmodells alternative topologische Maßnahmen untersucht. Das Schaltmodell ist ein heuristisches Suchverfahren, das für repräsentative NNF in einem mehrstufigen Prozess potenziell geeignete Schaltmaßnahmen identifiziert und deren Einfluss auf den Redispatch-Bedarf bewertet. Ausgehend vom Redispatch- Bewertungskriterium, der Kenntnis der elektrischen Wirkzusammenhänge im Übertragungsnetz sowie verschiedener Filterungsprozesse werden dann für jeden zeitvarianten Basisschaltzustand geeignete Schaltmaßnahmen identifiziert. Diese werden als konservative Annahme je Basisschaltzustand auf zwei alternative Netztopologien begrenzt (optional, skalierbar). Sie stehen der nachgelagerten Simulation der Engpassbehebung somit als zusätzlicher Freiheitsgrad zur Verfügung. Im Rahmen der Engpassbehebung werden alle verfügbaren Freiheitsgrade (HGÜ, PST, Redispatch mit thermischen und hydraulischen Kraftwerken, EE-Anlagen sowie im Ausland, Netzreserve-Einsatz oder die Auswahl einer Netztopologie) endogen optimiert. Als Ergebnis können zum Beispiel Redispatch-Bedarfe und -Kosten oder die Notwendigkeit von Netzreserve-Kraftwerken oder Auslands-Redispatch ausgewertet werden.