Im Folgenden wird die Entwicklung der netzseitigen Versorgungssicherheit über den Zielhorizont 2025 bis 2034 diskutiert. Die Kontinuität der Analyse erlaubt es, den Entwicklungspfad der netzseitigen Versorgungssicherheit über den betrachteten Zeitraum zu bewerten. Für jedes Zieljahr ergeben sich Verteilungen der betrachteten Ergebnisgrößen. Es werden Kennzahlen sowohl anhand der Mittelwerte als auch anhand der Schwankungsbreite zwischen dem 5 %- und dem 95 %-Quantil sowie der Auftrittswahrscheinlichkeiten beschrieben. Kennzahlen in Prozent können durch Multiplikation mit der Anzahl der Stunden eines Jahres (8.760 h/a) in Jahresgrößen umgerechnet werden. Um den Einfluss einiger Faktoren zu bewerten, wurden die Jahresläufe der Referenzszenarien (im Folgenden: Referenzjahresläufe), verwendet.

Erläuterung zu den simulierten Ergebnissen

Die im Folgenden diskutierten absoluten Ergebnisse liegen in der Tendenz über den in den letzten Monaten tatsächlich beobachteten Werten. Dies hat mehrere Gründe: Die vorliegenden Simulationsergebnisse basieren auf Szenarioannahmen, die 2024 erstellt wurden, können daher von der realen Entwicklung abweichen und können zu anderen Übertragungsmustern im Stromnetz führen. Weiterhin ist die Parametrierung der Netzbetriebssimulation auf eine Dimensionierung der Netzreserve ausgelegt und bildet daher die reale Systemführung, welche den Einsatz der Netzreserve ermittelt, nicht ab. Abweichungen in dem markt- und netzseitigen Szenario- und Parameterannahmen gehen in die Simulationen ein und können zu Unterschieden zwischen den simulierten und den real eintretenden Kennzahlen führen. Die Simulationsergebnisse eignen sich deshalb insbesondere für Vergleiche zwischen den Zieljahren und liefern wertvolle Einblicke in den Einfluss verschiedener Größen der netzseitigen Versorgungssicherheit.

Entwicklung des Redispatch-Bedarfs und der Redispatch-Kosten

Anforderung zur Anpassung der (Wirk-)Leistungseinspeisung von Erzeugungseinheiten durch den Netzbetreiber. Durch die Verlagerung der Erzeugung werden Netzengpässe vermieden bzw. behoben. Um das jederzeit notwendige Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Nachfrage zu sichern, ist im Fall einer Leistungsreduzierung eine Leistungserhöhung in gleicher Höhe erforderlich.

Im Kurzfristbereich liegt das durchschnittliche Redispatch-Volumen pro Jahr bei circa 25 TWh. Mit der Inbetriebnahme der ersten HGÜ-Verbindungen Ende 2027 sinkt das Redispatch-Volumen im Mittel auf

7 TWh im Jahr 2029. Der Ausbau erneuerbarer Energien führt bis 2033 zu einem erneuten Anstieg des Redispatch-Bedarfs auf durchschnittlich 20 TWh, bis die zweite Inbetriebnahmewelle an HGÜs den Bedarf im Jahr 2034 wieder reduziert. Die Redispatch-Abrufkosten folgen dem Trend des Redispatch-Bedarfs und haben bis 2027 ein Niveau von durchschnittlich 4,5 Mrd. Euro. Das Minimum im Jahr 2029 beträgt im Mittel 1 Mrd. Euro. Bis 2034 steigen die Kosten auf durchschnittlich 2,5 Mrd. Euro an.

![Das Bild ist ein Violin-Plot (eine Art von Box-Plot, der die Verteilung von Daten anzeigt), der den geschätzten Redispatch-Bedarf in Terawattstunden (TWh) über die Jahre 2025 bis 2034 darstellt.

Y-Achse: Beschriftet mit "Redispatch-Bedarf [TWh]", reicht von 0 bis 35 TWh.

X-Achse: Beschriftet mit den Jahren 2025 bis 2034 in Ein-Jahres-Schritten.

Jeder Datenpunkt für ein Jahr wird durch eine vertikale, violette Violinform dargestellt, die die Datenverteilung zeigt. Innerhalb jeder Form gibt es mehrere Punkte:

Blaue Punkte: Stehen laut Legende für den "Mittelwert".

Orangefarbene Punkte: Stehen laut Legende für den "Referenzjahreslauf".

Die Legende unten links listet diese beiden Punkte auf. Die Legende unten rechts enthält den zusätzlichen Text: "Mittelwert der Abregelung erneuerbarer Energien".](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Netz/Netz_Abbildung1_720x0.png)

Abb. 1: Verteilung des jährlichen Redispatch-Bedarfs für den Zeithorizont 2025 bis 2034. Die 25 %-, 50 %- und 75 %-Quantile sind in den Verteilungen als Linien gekennzeichnet. Der Mittelwert der Verteilung, der Referenzjahreslauf sowie der Mittelwert der Abregelung von erneuerbaren Energien sind als Punkt eingetragen.

Redispatch-Bedarf

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des Redispatch-Bedarfs. Es wird deutlich, dass der Bedarf über den betrachteten Zeithorizont von 2025 bis 2034 keinem linearen Trend folgt. Bis zur Inbetriebnahme der ersten Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsverbindungen (HGÜ) Ende 2027 wird im Mittel ein jährlicher Redispatch-Bedarf von etwa 25 TWh mit einer Schwankungsbreite von 7,3 TWh zwischen dem 5-%- und dem 95-%-Quantil erwartet. Die Inbetriebnahme der HGÜs mit einer Gesamtübertragungsleistung von 8 GW bis 2030 und der sonstige Netzausbau führen zu einer Reduktion des Redispatch-Bedarfs auf durchschnittlich 7 TWh im Jahr 2029. Auch die Schwankungsbreite der Verteilung geht auf 4,7 TWh zurück, was einem Rückgang um etwa 36 % entspricht. Anschließend wird ein erneuter Anstieg des Redispatch-Bedarfs auf durchschnittlich 20,7 TWh im Jahr 2033 erwartet. Grund dafür ist die Anbindung von Offshore-Windparks mit einer maximalen Kapazität von etwa 20 GW und der Zubau von PV-Anlagen mit einer mittleren zusätzlichen Kapazität von etwa 50 GW. Die Schwankungsbreite steigt auf ein Maximum von 9,7 TWh an. Dies ist insbesondere auf die größeren Unsicherheiten in den Szenarien der späteren Jahre zurückzuführen. Die Schwankungsbreite liegt relativ zum Mittelwert im Jahr 2027 bei etwa 44 % und steigt im Jahr 2033 auf etwa 59 % an. Im Jahr 2034 geht der Bedarf durch den Zubau weiterer HGÜ mit einer Übertragungskapazität von insgesamt 6 GW auf im Mittel 15,7 TWh zurück. Dabei wird eine absolute Schwankungsbreite von etwa 7,7 TWh und eine relative Schwankungsbreite von 68 % erreicht.

Die Ergebnisse der Referenzjahresläufe (orangene Punkte) in Abbildung 1 zeigen, dass im Vergleich zu der Verteilung der Jahreswerte (Violinen) der Referenzjahreslauf vor 2030 unter den Mittelwert fällt und ab 2030 oberhalb des Mittelwertes liegt. Dies hängt mit unsymmetrischen Unsicherheitsdimensionen zusammen: Das Referenzszenario geht von fristgerechten Inbetriebnahmen von Offshore-Windparks oder Großverbrauchern aus. In den PELIKAN-Iterationen hingegen kann sich die Inbetriebnahme von Projekten verzögern.

Redispatch-Kosten

Die Redispatch-Abrufkosten werden in Abbildung 2 gezeigt. Die Kosten folgen dem Trend der Redispatch-Volumina mit einem Kostenniveau von im Mittel 3,5 Mrd. Euro bis zum Jahr 2027, einem sinkenden Kostenniveau auf durchschnittlich unter 1 Mrd. Euro im Jahr 2029 und einen erneuten Anstieg ab dem Jahr 2030, der die Kosten in den Verteilungen auf bis zu 3,7 Mrd. Euro im Jahr 2033 bringt. Die Schwankungsbreiten der Verteilungen entwickeln sich analog dazu. Im Jahr 2027 liegt sie bei etwa bei 1,9 Mrd. Euro, im Jahr 2029 fällt sie auf ein Minimum von 720 Mio. Euro und im Jahr 2033 erreicht sie das Maximum von etwa 2,1 Mrd. Euro. Zu den Redispatch-Abrufkosten kommen die Kosten für die Vorhaltung der Reservekraftwerksleistung. Sie beträgt etwa 1 Mrd. Euro im Jahr 2025 und steigt auf 1,8 Mrd. Euro bis zum Jahr 2034 an. Bei den Vorhaltekosten werden zunächst alle aus dem Markt ausscheidenden Kraftwerke als potenzielle Netzreserve angesehen und hier berücksichtigt. Die Dimensionierung eines notwendigen Netzreserveportfolios wird im Abschnitt „Netzreservebedarf“ beschrieben. Die Kosten der Abregelung von erneuerbaren Energien (EE) sinken hingegen unter der Annahme der heute gebräuchlichen Vergütungsform von 1 Mrd. Euro auf unter 0,5 Mrd. Euro. Diese Kosten sind stark an die anzulegenden Werte der erneuerbaren Technologien gekoppelt: Laut Prognose reduzieren sie sich im betrachteten Zeithorizont erheblich.

Abb. 2: Verteilung der jährlichen Redispatch-Abrufkosten für den Zeithorizont 2025 bis 2034. Die 25-%-, 50-%- und 75-%-Quantile sind in den Verteilungen als Linien gekennzeichnet. Der Mittelwert der Verteilung, der Mittelwert der Absenkungskosten der erneuerbaren Energien und die Vorhaltekosten für Reservekraftwerke sind als Punkte eingetragen.

![Die Abbildung ist ein Violin-Plot, der die geschätzten Redispatch-Abrufkosten in Milliarden Euro ([Mrd. €]) für die Jahre 2025 bis 2034 in Deutschland prognostiziert.

Achsen und Einheiten:

Y-Achse: Zeigt die Kosten in Milliarden Euro, skaliert von 0 bis 6 Mrd. €.

X-Achse: Repräsentiert die Jahre von 2025 bis 2034.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Netz/Netz_Abbildung2_992x608.png)

Einflussgrößen der netzseitigen Versorgungssicherheit

Die Parameter zur Beschreibung der netzseitigen Versorgungssicherheit hängen von mehreren Faktoren ab.

Netzausbau

Der Netzausbau, insbesondere die Inbetriebnahme der HGÜs, senkt den Redispatch-Bedarf von 2025 bis 2029 im Mittel um 18 TWh . Dadurch reduzieren sich die Redispatch-Abrufkosten im Mittel um 2 Mrd. Euro.

Um die mehrheitlich nicht steuerbaren, dezentralen Einspeisungen von EE-Anlagen in das Stromnetz zu integrieren, wird der Ausbau des Höchstspannungsnetzes vorangetrieben. Der Zustand des Netzausbaus hat wesentlichen Einfluss auf die netzseitige Versorgungssicherheit. Der angenommene Netzausbau ist im Kapitel (Referenz Szenario Netzausbau) beschrieben.

Ausbau erneuerbarer Energien

Der Ausbau erneuerbarer Energien stellt für das Stromnetz temporär eine große Herausforderung dar. Ab 2029 ist nahezu der gesamte Redispatch-Bedarf auf die Abregelung von EE-Anlagen zurückzuführen.

Mehr Informationen zu erneuerbaren Energien

Um den Energiesektor zu dekarbonisieren, werden die erneuerbaren Energien (hier explizit PV- und Windkraftanlagen) über den betrachteten Zeithorizont im Referenzszenario stark ausgebaut. Der Ausbau der installierten Leistung beläuft sich im Jahr 2025 im Mittel auf 192 GW. Im Jahr 2034 beträgt sie 427 GW. Die späteren Jahre haben eine größere Schwankungsbreite von etwa 205 GW im Jahr 2034 bis hin zu 63 GW im Jahr 2025. Grund sind die größeren Prognoseunsicherheiten im späten Zeithorizont.

Der Ausbau der installierten EE-Leistung schreitet schneller voran als der Netzausbau. Daher können, abhängig von der geografischen und zeitlichen Verteilung der Erzeugung und des Verbrauchs, Redispatch-Bedarfe entstehen, um das Stromnetz nicht zu überlasten. Insbesondere der im Norden und Osten Deutschlands angenommene Anstieg von erneuerbaren Energien führt zu wachsenden Stromflüssen in den Westen und Süden Deutschlands und stellt für den Redispatch-Bedarf einen dimensionierenden Faktor dar. Bis zum Jahr 2028 sind im Mittel circa 87 % des Redispatch-Bedarfs auf die Abregelung der EE-Anlagen zurückzuführen. Mit dem Rückgang der thermischen steuerbaren Erzeugungsleistung und dem Ausbau erneuerbarer Energien nimmt der Anteil der EE-Abregelung im Redispatch im Mittel auf bis zu 99,2 % im Jahr 2033 zu.

Freischaltungen

Betriebliche Freischaltungen führen zu einer Erhöhung des Redispatch-Bedarfs um bis zu 6 TWh und sind für bis zu 25 % des Redispatch-Bedarfs verantwortlich.

Mehr Informationen zu Freischaltungen

Sind bestimmte Betriebsmittel nicht verfügbar, kann dies die Übertragungsfähigkeit des Netzes deutlich verringern – insbesondere, wenn über einen längeren Zeitraum eine wichtige Transportachse aufgrund von Sanierung, Instandhaltung oder Umbeseilung ausfällt. Abbildung 3 zeigt die Annahmen zum Umfang freigeschalteter Stromkreiskilometer. Bis 2027 liegt eine konkrete Freischaltplanung für Deutschland vor, in den Jahren danach wurden anhand der bekannten Netzausbauprojekte entsprechende Annahmen getroffen. Allerdings ist zu erkennen, dass diese den realen Bedarf an Freischaltungen deutlich unterschätzen.

Abb. 3: Entwicklung der berücksichtigten freigeschalteten Stromkreiskilometer.

![Die Abbildung ist ein Liniendiagramm, das die Entwicklung der Freigeschalteten Stromkreiskilometer [km] in einem Stromnetz für einen Prognosezeitraum von 2025 bis 2034 darstellt. Die violette Linie zeigt starke Schwankungen über die Zeit.

Achsen und Skalierung:

Y-Achse (Vertikal): Beschriftet mit "Freigeschaltete Stromkreiskilometer [km]", skaliert von 0 bis 2000 km in Schritten von 500 km.

X-Achse (Horizontal): Beschriftet mit den Jahren 2025 bis 2034 in Ein-Jahres-Schritten.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Netz/Netz_Abbildung4_992x608.png)

Einfluss von Freischaltungen

Der Einfluss von Freischaltungen auf den Redispatch-Bedarf wird exemplarisch für die Referenzjahresläufe in Abbildung 4 dargestellt. Der Redispatch-Bedarf steigt aufgrund der Freischaltungen in den ersten Jahren um bis zu 6 TWh an. Im Jahr 2027 entspricht dies rund 25 % des Redispatch-Bedarfs, der durch die berücksichtigten Freischaltungen verursacht wird. Der durch Freischaltungen entstehende Redispatch-Bedarf für die Jahre ab 2028 ist deutlich kleiner, was auf die deutlich vermindert angenommene Freischaltplanung (siehe Abbildung 4) zurückzuführen ist. Es ist davon auszugehen, dass auch in den späteren Jahren mehr Stromkreiskilometer freigeschaltet sein werden. Die Redispatch-erhöhende Wirkung von Freischaltungen wird somit besonders in den späteren Jahren trotz der getroffenen Annahmen unterschätzt.

Abb. 4: Einfluss von Freischaltungen auf den Redispatch-Bedarf anhand der Referenzjahresläufe. Die Volumina erhöhen den jährlichen Redispatch-Bedarf zusätzlich.

![Die Abbildung ist ein Balkendiagramm (Histogramm), das den Einfluss der Freischaltplanung in Terawattstunden ([TWh]) für die Jahre 2025 bis 2034 darstellt. Die Daten werden durch vertikale, violette Balken visualisiert.

Achsen und Skalierung:

Y-Achse (Vertikal): Beschriftet mit "Einfluss der Freischaltplanung [TWh]", skaliert von 0 bis 6 TWh in Schritten von 1 TWh.

X-Achse (Horizontal): Beschriftet mit den Jahren 2025 bis 2034 in Ein-Jahres-Schritten.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Netz/Netz_Abbildung5_992x608.png)

Topologische Maßnahmen

Topologische Maßnahmen senken den Redispatch-Bedarf um bis zu 1,55 TWh.

Mehr Informationen zu topologischen Maßnahmen

Der Einfluss topologischer Maßnahmen auf den Redispatch-Bedarf wird exemplarisch für die Referenzjahresläufe in Abbildung 5 dargestellt. Eine methodische Beschreibung findet sich im Kapitel „Netzseitige Versorgungssicherheit“. Durch das Schaltmodell kann wöchentlich zwischen einer Mehrzahl von Netztopologien ausgewählt werden. Genutzt wird dabei die Topologie mit einem optimierten Redispatch-Bedarf.

Durch topologische Maßnahmen kann der Redispatch-Bedarf im Jahr 2025 um bis zu 1,55 TWh gesenkt werden. Dies entspricht einer Reduktion um 6,3 % des gesamten Redispatch-Bedarfs im Jahr 2025. Über alle betrachteten Jahre hinweg senken topologische Maßnahmen den Redispatch-Bedarf um mehr als 500 GWh bis zu 1,55 TWh pro Jahr.

Abb. 5: Einfluss von kurativen (KM) und topologischen (TM) Maßnahmen auf der Redispatch-Bedarf anhand der Referenzjahresläufe. Der zeitgleiche Einsatz von kurativen und topologischen Maßnahmen wird ebenfalls gezeigt. Es wird angenommen, dass kurative Maßnahmen ab 2027 zur Verfügung stehen.

![Die Abbildung ist ein Balkendiagramm, das den Einfluss kurativer und topografischer Maßnahmen auf die Stromnetzsituation, gemessen in Terawattstunden ([TWh]), für die Jahre 2025 bis 2034 darstellt. Es werden negative Werte (Einsparungen oder Reduzierungen) auf der Y-Achse gezeigt.

Achsen und Skalierung:

Y-Achse (Vertikal): Beschriftet mit "Einfluss kurativer und topo. Maßnahmen [TWh]", skaliert von 0.00 bis -2.00 TWh in Schritten von 0.25 TWh.

X-Achse (Horizontal): Beschriftet mit den Jahren 2025 bis 2034 in Ein-Jahres-Schritten.

Datendarstellung und Legende:

Für jedes Jahr werden drei verschiedene Maßnahmen oder Kombinationen verglichen, dargestellt durch verschiedenfarbige, vertikale Balken:

Violette Balken (KM): Stehen für "Kurative Maßnahmen".

Blaue Balken (TM): Stehen für "Topografische Maßnahmen".

Orangefarbene Balken (KM+TM): Stehen für die Kombination beider Maßnahmen.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Netz/Netz_Abbildung6_992x608.png)

Kurative Maßnahmen

Kurative Maßnahmen senken den Redispatch-Bedarf um bis zu 0,63 TWh.

Mehr Informationen zu kurativen Maßnahmen

Neben den topologischen Maßnahmen stellt Abbildung 5 auch den Einfluss von kurativen Maßnahmen auf den Redispatch-Bedarf in den Referenzjahresläufen dar. Der Einsatz kurativer Maßnahmen wird ab dem Jahr 2027 unterstellt, wobei der Umfang der Maßnahmen bis 2034 sukzessive ansteigt. Mit einer Reduktion von bis zu 630 GWh im Jahr 2034 kann der Einsatz kurativer Maßnahmen den jährlichen Redispatch-Bedarf um etwa 3,6% senken.

Werden topologische und kurative Maßnahmen zusammen eingesetzt, erreichen diese in etwa die Summe der einzelnen Maßnahmen. Das entspricht 660 GWh im Jahr 2029 und 1,92 TWh im Jahr 2033. Die Reduktion des jährlichen Redispatch-Bedarfs beträgt im Mittel etwa 8,5 %.

Einfluss zusätzlicher Redispatch-Potenziale

Für den Redispatch können in Zukunft weitere Potenziale durch Elektrolyseure, Großbatteriespeicher und flexible Verbraucher erschlossen werden.

Um den Einfluss der Elektrolyseure und Großbatteriespeicher abzuschätzen, wurden Sensitivitätsanalysen durchgeführt. Diese werden im Abschnitt „Flexibilitäten – Elektrolyseure und Großbatteriespeicher“ vorgestellt.

Bedarf an Netzreserve und Auslandsredispatch

Netzreservebedarf

Reservekraftwerke kommen bis zum Jahr 2027 in bis zu 50 % aller Netznutzungsfälle zum Einsatz. Ihr jährlicher Redispatch-Bedarf beträgt etwa 2 TWh. Aufgrund des Netzausbaus reduziert sich die erwartete Einsatzhäufigkeit beziehungsweise der Redispatch-Einsatz auf etwa 12 % bzw. 0,17 TWh im Jahr 2029. Ab dem Jahr 2033 nehmen die Einsatzhäufigkeit und der Redispatch-Einsatz auf etwa 25 % und 1,7 TWh zu. Dabei steigt besonders der Anteil an Einsatzleistungen über 5 GW auf etwa 1 % (88 h/a).

![Die Abbildung ist ein Balkendiagramm, das den Einfluss kurativer und topografischer Maßnahmen auf die Stromnetzsituation, gemessen in Terawattstunden ([TWh]), für die Jahre 2025 bis 2034 darstellt. Es werden negative Werte (Einsparungen oder Reduzierungen) auf der Y-Achse gezeigt.

Achsen und Skalierung:

Y-Achse (Vertikal): Beschriftet mit "Einfluss kurativer und topo. Maßnahmen [TWh]", skaliert von 0.00 bis -2.00 TWh in Schritten von 0.25 TWh.

X-Achse (Horizontal): Beschriftet mit den Jahren 2025 bis 2034 in Ein-Jahres-Schritten.

Datendarstellung und Legende:

Für jedes Jahr werden drei verschiedene Maßnahmen oder Kombinationen verglichen, dargestellt durch verschiedenfarbige, vertikale Balken:

Violette Balken (KM): Stehen für "Kurative Maßnahmen".

Blaue Balken (TM): Stehen für "Topografische Maßnahmen".

Orangefarbene Balken (KM+TM): Stehen für die Kombination beider Maßnahmen.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Netz/Netz_Abbildung7_720x0.png)

Abb. 6: Verteilung des jährlichen Reservekraftwerksbedarfs für den Zeithorizont 2025 bis 2034. Der Mittelwert der Verteilung und der Referenzjahreslauf sind als Punkt eingetragen

Häufigkeit des Netzreserveeinsatzes

Der jährliche Bedarf an Reservekraftwerksleistung für den Zeithorizont 2025 bis 2034 wird in Abb. 6 dargestellt. Der Reservekraftwerkseinsatz folgt erwartungsgemäß dem Trend des Redispatch-Bedarfs. Im Jahr 2025 bis 2027 werden im Mittel 1,8 TWh Reservekraftwerke eingesetzt, wobei die Schwankungsbreite etwa 1,3 TWh entspricht. Anschließend nimmt der Bedarf der Reservekraftwerksleistung ab. Im Jahr 2029 wird mit einem mittleren Bedarf von 0,16 TWh bei einer Schwankungsbreite von 0,24 TWh ein Minimum erreicht. In den folgenden Jahren steigt der Bedarf an Reservekraftwerksleistung auf im Mittel 1,7 TWh im Jahr 2033 mit einer Schwankungsbreite von 1,9 TWh an. Die Übereinstimmung mit dem Redispatch-Bedarf ist durch eine hohe Korrelation der beiden Größen begründet.

Abbildung 7 zeigt die jährliche Häufigkeit des Netzreserveeinsatzes über den betrachteten Zeithorizont von 2025 bis 2034. Die Einsatzhäufigkeit ist nach der gesamten genutzten Netzreserveleistung gruppiert. Im Jahr 2027 werden in etwa 50 % aller Netznutzungsfälle Netzreservekraftwerke eingesetzt, wobei in unter 1 % aller Netznutzungsfälle eine Netzreserveleistung über 3 GW abgerufen wird. Nach einem vorübergehenden, durch Netzausbaumaßnahmen bedingten Rückgang auf etwa 15 % im Jahr 2031, steigt die Einsatzhäufigkeit auf bis zu 25 % im Jahr 2034 an.

Die Volatilität der erneuerbaren Erzeuger führt zu häufiger auftretenden Stunden mit hohem Reservekraftwerkseinsatz von über 5 GW. Im Jahr 2027 werden lediglich in unter 0,18 % aller Netznutzungsfälle mehr als 5 GW Netzreserveleistung abgerufen. Im Jahr 2031 tritt dies bereits in 0,26 % aller Netznutzungsfälle und im Jahr 2033 in 1,13 % aller Netznutzungsfälle auf.

Abb. 7: Einsatzhäufigkeit von Netzreservekraftwerken für den Zeithorizont 2025 bis 2034. Der Einsatz ist relativ zur Gesamtheit aller Netznutzungsfälle angegeben. Netznutzungsfälle ohne Einsatz von Netzreservekraftwerken werden nicht dargestellt. Die Einsatzhäufigkeit ist nach der Einsatzleistung der Gesamtheit der Netzreservekraftwerke gruppiert.

![Die Abbildung ist ein gestapeltes Balkendiagramm (Histogramm), das die Reservekraftwerkseinsatzhäufigkeit in Prozent [%] und die zugehörigen Erwarteten Stunden pro Jahr [h/a] für den Zeitraum von 2025 bis 2034 darstellt. Das Diagramm verwendet zwei Y-Achsen.

Achsen und Skalierung:

Linke Y-Achse (Primär): Beschriftet mit "Reservekraftwerkseinsatzhäufigkeit [%]", skaliert von 0 bis 50 % in Schritten von 10 %.

Rechte Y-Achse (Sekundär): Beschriftet mit "Erwartete Stunden pro Jahr [h/a]", skaliert von 0 bis 4000 h/a in Schritten von 1000 h/a.

X-Achse (Horizontal): Beschriftet mit den Jahren 2025 bis 2034 in Ein-Jahres-Schritten.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Netz/Netz_Abbildung8_992x608.png)

Kosten der Reservekraftwerke

Die Arbeits- und Vorhaltekosten der Netzreserve werden in Abbildung 8 dargestellt. Erwartungsgemäß folgen die Arbeitskosten dem Trend der Redispatch-Verteilung mit einem anfänglichen Niveau von im Mittel 200 Mio. Euro im Jahr 2025, einem Minimum von im Mittel 26 Mio. Euro im Jahr 2029 und einem erneuten Anstieg auf im Mittel 340 Mio. Euro im Jahr 2034. Die Vorhaltekosten machen mit über 83 % den Großteil der Netzreservekosten aus. Der nahezu lineare Anstieg der Vorhaltekosten über den betrachteten Zeithorizont erklärt sich dadurch, dass jedes aus dem Markt scheidende Kraftwerk in die Netzreserve überführt wird. Die gezeigten Vorhaltekosten stellen somit eine Kostenobergrenze dar.

Abb. 8: Kostenverteilungen der Reservekraftwerke für den Zeithorizont 2025 bis 2034. Die Arbeitskosten entstehen durch den Einsatz von Netzreservekraftwerken, und die Vorhaltekosten bilden je Jahr eine konstante Kostenerhöhung. Die Mittelwerte der Arbeitskosten und die Vorhaltekosten sind als Punkte eingetragen.

![Die Abbildung ist ein Violin-Plot, der die Kosten von Reservekraftwerken in Milliarden Euro ([Mrd. €]) für den Zeitraum von 2025 bis 2034 darstellt. Das Diagramm visualisiert die geschätzte Verteilung der Kosten pro Jahr.

Achsen und Skalierung:

Y-Achse (Vertikal): Beschriftet mit "Kosten Reservekraftwerke [Mrd. €]", skaliert von 0.0 bis 2.5 Mrd. €.

X-Achse (Horizontal): Beschriftet mit den Jahren 2025 bis 2034 in Ein-Jahres-Schritten.

Datendarstellung und Legende:

Die geschätzten Kosten werden durch violette, vertikale Violinformen für jedes Jahr dargestellt. Die Form zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichte der Kosten. Zusätzlich sind spezifische Kennwerte als Punkte innerhalb des Diagramms aufgetragen:

Blaue Punkte (Mittelwert Gesamtkosten): Der durchschnittliche geschätzte Kostenpunkt für das jeweilige Jahr.

Grüne Punkte (Mittelwert Arbeitskosten): Die durchschnittlichen Kosten, die für den tatsächlichen Betrieb (Arbeit) der Kraftwerke anfallen. Diese Punkte liegen durchgehend sehr niedrig (nahe oder bei 0 Mrd. €).

Orangefarbene Punkte (Vorhaltekosten): Die Kosten, die für die Bereitstellung und das Bereithalten der Kraftwerke anfallen, unabhängig vom tatsächlichen Betrieb.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Netz/Netz_Abbildung9_992x608.png)

Methodik zur Dimensionierung des Netzreserveportfolios

Die notwendige Netzreserve wird gemäß der Netzreserveverordnung auf Basis der Systemanalysen der vier ÜNB ausgelegt. Darin wird das Netzreserve-Portfolio anhand eines Wetterjahrs und einer synthetisch erzeugten kritischen Situation dimensioniert. Eine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser kritischen Situation ist nicht möglich. Daher existiert bisher kein Standard für ein Sicherheitsniveau, das mit Blick auf die netzseitige Versorgungssicherheit erzielt werden soll.

Im Folgenden wird eine Idee für einen alternativen Ansatz zur Dimensionierung des Netzreserve-Portfolios auf Basis probabilistischer Szenarien vorgestellt. In der Methodik werden sukzessive Netzreservekraftwerke aus dem Portfolio entfernt und die Häufigkeit der infolgedessen kritischen Netzsituationen ausgewertet. Eine Netzsituation wird als kritisch bewertet, wenn ein Schwellwert für den Bedarf an ausländischen Redispatch-Potenzialen überschritten wird. Die Methodik soll in diesem Bericht zunächst vorgestellt und diskutiert werden.

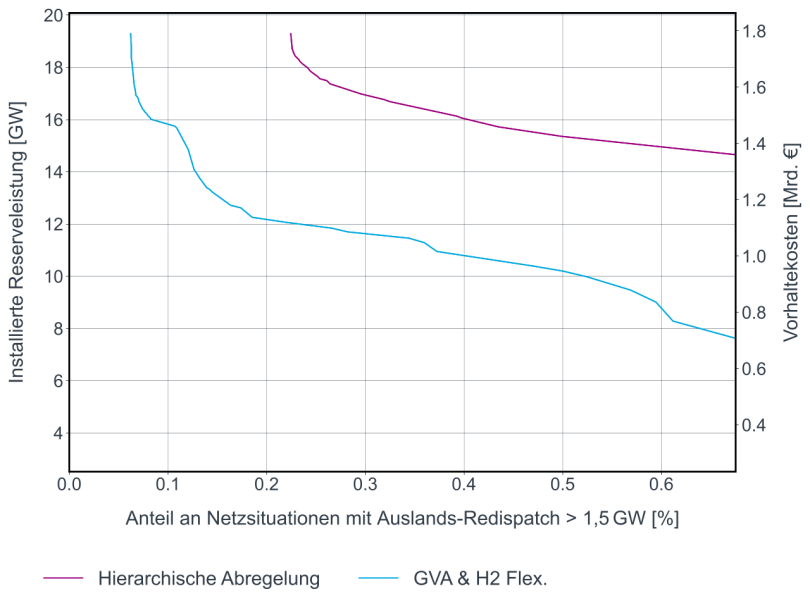

Abb.9: Eintrittswahrscheinlichkeit von Netzsituationen, die beim Entfernen von Reservekraftwerken zu zusätzlichen Bedarf ausländischer Redispatch-Potenziale führen (Betrachtungsjahr 2034)

![Die Abbildung ist ein gestapeltes Balkendiagramm (Histogramm), das die Eintrittswahrscheinlichkeit [%] (Eintrittswahrsch. [%]) für ein bestimmtes Ereignis in Abhängigkeit von der Anzahl entfernter Reservekraftwerke darstellt. Die X-Achse zeigt die Anzahl der entfernten Kraftwerke, von 1 bis 16.

Achsen und Skalierung:

Y-Achse (Vertikal): Beschriftet mit "Eintrittswahrsch. [%]", skaliert von 0.0 bis 0.7 (was 0 % bis 70 % entspricht).

X-Achse (Horizontal): Beschriftet mit "Anzahl entfernter Reservekraftwerke", skaliert von 1 bis 16.

Datendarstellung und Legende:

Jeder vertikale Balken für eine Anzahl entfernter Kraftwerke ist in zwei farbige Segmente unterteilt, die unterschiedliche Bedingungen für den zusätzlichen Auslands-Redispatch repräsentieren, wie in der Legende unten beschrieben:

Magenta/Violett (Oben): Steht für "Zusätzlicher Auslands-Redispatch < 1,5 GW" (Gigawatt).

Türkis/Blau (Unten): Steht für "Zusätzlicher Auslands-Redispatch > 1,5 GW".

Eine gestrichelte horizontale Linie bei 0.1% auf der Y-Achse ist als "0,1%-Linie" gekennzeichnet.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Netz/Netz_Abbildung10_992x608.png)

Dimensionierungsbeispiel

Werden beispielhaft 15 Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 1,7 GW aus dem Portfolio entfernt, führt das in weniger als 0,1 % (< 9 h/a) des Jahres zu zusätzlichem ausländischen Redispatch über 1,5 GW. Das Portfolio setzt sich hierbei, wie in den Szenarioannahmen beschrieben, aus den heutigen Reservekraftwerken und den bis 2034 aus dem Strommarkt ausscheidenden Kraftwerken zusammen, die potentiell in die Netzreserve überführt werden könnten. Die kritischen Netzsituationen mit Auslands-RD über dem Grenzwert müssen in einem nächsten Schritt unter Berücksichtigung des Risikos einer Nichtverfügbarkeit des zusätzlichen, aber ungesicherten ausländischen RD-Potentials bewertet werden, um eine Entscheidung über die Entlassung der Kraftwerke aus dem Netzreserve-Portfolio zu treffen. Diese Möglichkeit der Bewertung kann bei zunehmenden RD-Kooperationen mit dem Ausland (z.B. Core ROSC) von großem Vorteil sein.

Für eine vollständige Dimensionierung des Reservekraftwerksparks muss auch das initiale Sicherheitsniveau einbezogen werden, um bei einer nicht ausreichenden Netzreserve die Notwendigkeit anderweitiger Maßnahmen zu bewerten.

Abbildung 10 zeigt die Vorhaltekosten und die installierte Leistung der Netzreserve für unterschiedliche Grenzen des ausländischen Redispatch-Bedarfs gegenüber dem Sicherheitsniveau. Wird eine Grenze des ausländischen Redispatch-Bedarfs von 1,5 GW gewählt, liegt das maximal erreichbare Sicherheitsniveau bei 0,22 %. Für ein Sicherheitsniveau unter 0,22 % müssten weitere Redispatch-Potentiale erschlossen oder Redispatch vermeidende Maßnahmen ergriffen werden (siehe Absatz Maßnahmen zur Erhöhung der netzseitigen Versorgungssicherheit). Andererseits kann das Reservekraftwerksportfolio reduziert werden, ohne dass sich das Sicherheitsniveau signifikant verschlechtert. Dies ist an der steilen Flanke zu Beginn der Kurven erkennbar. Die entfernten Reservekraftwerken sind nicht netzdienlich verortet. Wäre ein Sicherheitsniveau von 0,3 % (< 27 h/a) angesetzt, können ggf. 18 Reservekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 2,3 GW aus dem Portfolio entlassen und circa 213 Mio. Euro Vorhaltekosten eingespart werden. Wird die Grenze des ausländischen Redispatch-Bedarfs von 1,5 GW auf beispielsweise 3 GW erhöht, sinkt das Sicherheitsniveau auf initial 0,12 %. Werden bei 3 GW ausländischem Redispatch-Bedarf beispielhaft 18 Reservekraftwerke entlassen, würde das Sicherheitsniveau lediglich auf 0,14 % ansteigen.

Die hier vorgestellte Methodik ermöglicht somit eine wahrscheinlichkeits- und kostenbasierte Entscheidung über die Dimensionierung des Netzreserve-Portfolios.

Abb. 10: Resultierende Vorhaltekosten und verbleibende installierte Leistung des Netzreserve-Portfolios gegenüber dem Anteil an Netzsituationen, in denen die entfernten Kraftwerke den Bedarf an ausländischem Redispatch über einen festgelegten Schwellwert heben. Das Betrachtungsjahr ist 2034.

![Die Abbildung ist ein Liniendiagramm (auch als Kurvendiagramm bekannt), das drei violette, türkisfarbene und orangefarbene Linien darstellt, die den Zusammenhang zwischen der Installierten Reserveleistung (linke Y-Achse), den Vorhaltekosten (rechte Y-Achse) und dem Anteil an Netzsituationen mit Auslands-Redispatch (X-Achse) zeigen.

Achsen und Skalierung:

Linke Y-Achse (Vertikal): Beschriftet mit "Installierte Reserveleistung [GW]", skaliert von 15 bis 19 GW (Gigawatt).

Rechte Y-Achse (Vertikal): Beschriftet mit "Vorhaltekosten [Mrd. €]", skaliert von 1.4 bis 1.8 Mrd. € (Milliarden Euro). Diese Achse korreliert direkt mit der linken Y-Achse, wobei 15 GW etwa 1.4 Mrd. € und 19 GW etwa 1.8 Mrd. € entsprechen.

X-Achse (Horizontal): Beschriftet mit "Anteil an Netzsituationen mit Auslands-Redispatch [%]", skaliert von 0.1 bis 0.7 %.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Netz/Netz_Abbildung11_992x608.png)

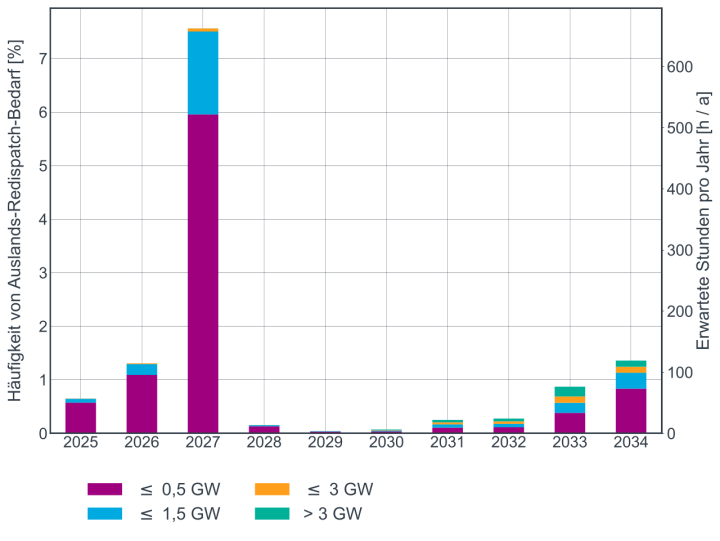

Bedarf ausländischer Potenziale für den Redispatch

Der Bedarf ausländischer Redispatch-Potenziale ist ein Indikator dafür, ob die verfügbaren Redispatch-Potenziale in Deutschland ausreichen, um die Engpässe zu heilen. Die Häufigkeit, mit der Redispatch-Potenziale über 1,5 GW im Ausland benötigt werden, nimmt in den späten Jahren bis auf 0,3 % (26 h/a) zu. Dies weist auf eine tendenzielle Abnahme der netzseitigen Versorgungssicherheit hin.

Abb. 11: Häufigkeit des Einsatzes von ausländischen Redispatch-Potenzialen für innerdeutschen Redispatch für den Zeithorizont 2025 bis 2034. Der Einsatz ist relativ zu der Gesamtheit aller Netznutzungsfälle, wobei Netznutzungsfälle ohne den Einsatz ausländischer Redispatch-Potenziale nicht dargestellt sind. Die Einsatzhäufigkeit ist gruppiert nach der Einsatzleistung.

Mehr Informationen zu ausländischen Potenzialen

Abbildung 11 zeigt, wie häufig ausländische Potenziale für den innerdeutschen Redispatch benötigt werden. Der häufige, aber niedrige Bedarf im Jahr 2027 wird durch eine Freischaltung der Grenzkuppelleitung zwischen DE und CZ hervorgerufen. Die Freischaltung führt zu einer erhöhten Vorbelastung der deutsch-polnischen Grenzkuppelleitung, die bei Einhaltung der minRAM zum häufigen Einsatz positiver Redispatch-Potenziale in Polen führt. Der Einsatz polnischer Potenziale wird ausschließlich zur Entlastung der deutsch-polnischen Grenzkuppelleitung verwendet.

Lässt man das Jahr 2027 außer Acht, werden ausländische Potenziale für den Redispatch über den gesamten Zeithorizont unter 1,4% (123 h/a) genutzt. Dabei liegt der Großteil mit 1,3 % (114 h/a) unter 1,5 GW. Der Bedarf an ausländischen Potenzialen über 1,5 GW tritt bis 2032 in unter 0,1 % (< 9 h/a) der Netznutzungsfälle auf. Die Häufigkeit steigt im Jahr 2033 auf einen Höchstwert von 0,3 % (26 h/a).

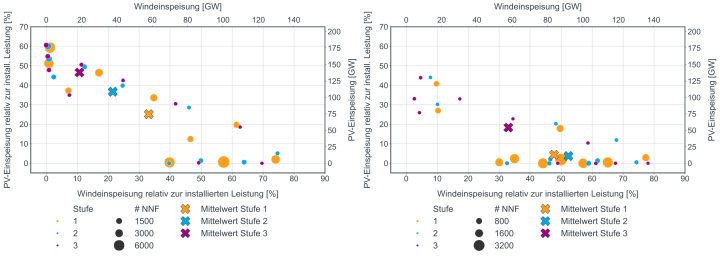

Besonders herausfordernde Netzsituationen

Die Auftrittswahrscheinlichkeit besonders herausfordernder Situationen für die netzseitige Versorgungssicherheit ist mit durchschnittlich zwölf Stunden pro Jahr im Jahr 2033 am höchsten und mit durchschnittlich weniger als einer Stunde pro Jahr im Jahr 2029 am geringsten. Dabei sind diese besonders herausfordernden Netzsituationen bis 2027 durch hohe Windeinspeisung bei gleichzeitig hoher Nachfrage (Starklast – Starkwind) gekennzeichnet. Ab 2030 stellt neben hoher Windeinspeisung auch hohe PV-Einspeisung (Starklast – Stark-PV) eine Herausforderung für die netzseitige Versorgungssicherheit dar.

Abb. 12: Erwartete besonders herausfordernder Netznutzungsfälle (NNF) pro Jahr. Zur Quantifizierung wurde ein dreistufiges System herangezogen.

Kritische Netznutzungsfälle

Die netzseitige Versorgungssicherheit ist gefährdet, wenn alle Möglichkeiten zur Behebung von Netzengpässen ausgeschöpft sind. Ein Maß der Kritikalität ist die Höhe der Redispatch-Leistung in Verbindung mit dem Einsatz von Netzreservekraftwerken und dem Bedarf an ausländischen Redispatch-Potenzialen.

Um potenziell kritische Netznutzungsfälle zu quantifizieren, wird ein dreistufiges System herangezogen. Die Stufen stellen die erwartete Netzherausforderung hierarchisch dar. Sie sind jeweils als Oder-Bedingungen formuliert und wie folgt definiert:

- Der gesamte Netzreserveeinsatz ist größer als 33 % der verfügbaren Netzreserveleistung oder es besteht ein Bedarf an ausländischem Redispatch-Potenzial größer 0,5 GW

- Der gesamte Netzreserveeinsatz ist größer als 66 % der verfügbaren Netzreserveleistung oder es besteht ein Bedarf an ausländischem Redispatch-Potenzial größer 2 GW

- Die eingesetzte Netzreserve stellt mehr als 99 % ihrer verfügbaren Leistung bereit oder es besteht ein Bedarf an ausländischem Redispatch-Potenzial größer 5 GW

Die Parametrierung der Stufen wurde auf Basis praxisbezogener Erfahrungswerte gewählt und soll primär die zeitliche Entwicklung des Auftretens potenziell herausfordernder Netzsituationen verdeutlichen.

In Abbildung 12 wird dargestellt, wie sich die potenzielle Gefährdung der netzseitigen Versorgungssicherheit entwickelt. Das Auftreten potenzieller Gefährdungen folgt dem bereits diskutiertem Trend des Redispatch-Bedarfs. Es ist ein temporärer Rückgang in den Jahren 2028 und 2029 zu sehen, der auf die ersten HGÜ-Verbindungen zurückgeführt werden kann. Anschließend nimmt der Anteil potenzieller Gefährdungen bis 2034 wieder zu, was durch den weiteren Zubau erneuerbarer Energien bedingt ist.

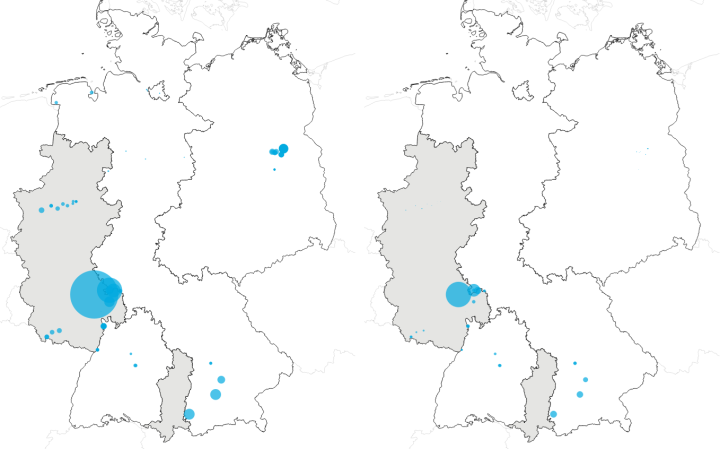

In Abbildung 13 sind die potenziell herausfordernden Netznutzungsfälle anhand der Windeinspeisung und PV-Einspeisung je Stufe geclustert. Bei allen Netznutzungsfällen liegt eine Starklastsituation vor. Die mittlere Last der Cluster beträgt 69 GW im Jahr 2025 und steigt linear bis auf etwa 113 GW im Jahr an. Im Jahr 2025 sind die Cluster der Stufe 3 ausschließlich mit Starkwindsituationen verknüpft, bei denen mehr als 35 GW eingespeist werden. Über den betrachteten Zeithorizont sind Netznutzungsfälle der Stufe 3 zunehmend Situationen mit hoher PV-Einspeisung zuzuordnen. An der Verschiebung der Mittelwerte (Kreuze) lässt sich deutlich erkennen, dass besonders herausfordernde Netzsituationen weniger durch Starkwind und zunehmend durch Stark-PV-Situationen entstehen.

Abb. 13: Animation der zeitlichen Entwicklung potenziell herausfordernder Netzsituationen. Die Netznutzungsfälle sind je Stufe in Abhängigkeit der Windeinspeisung und PV-Einspeisung Clustern zugeordnet. Für jede Stufe wurden jeweils zehn Cluster gebildet (Kreise), und der Mittelwert der Cluster (Kreuze) ist ebenfalls eingetragen. Die Kreisgröße spiegelt die Anzahl der Netznutzungsfälle im Cluster wider. Die Farbe entspricht der Kritikalitätsstufe.

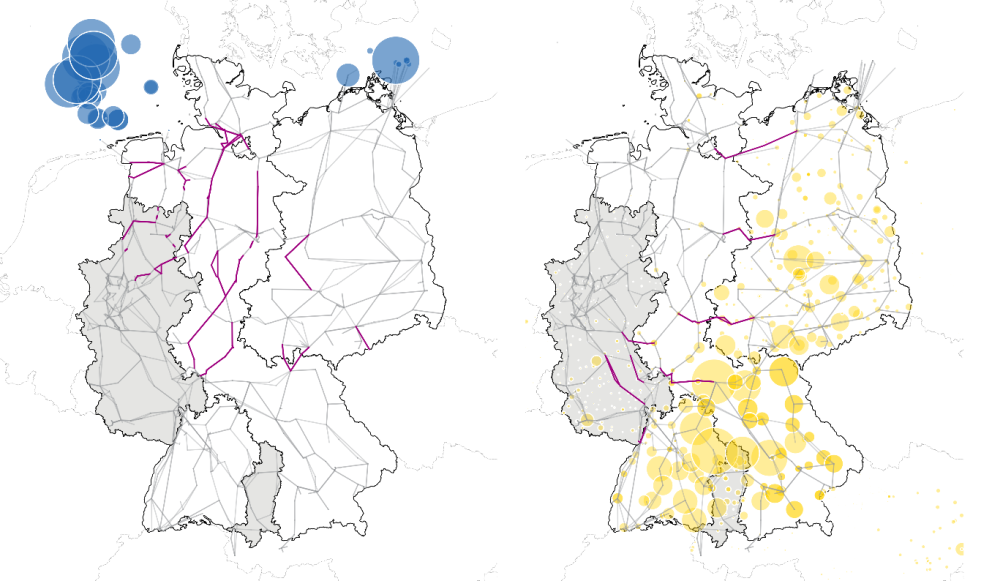

Engpassmuster

Um die Engpassmuster, die zur Kritikalität dieser Netzsituationen führen zu analysieren, visualisiert Abbildung 14 exemplarisch zwei Situationen für das Jahr 2031. In der linken Grafik ist eine typische Starkwind-Starklast-Situation zu sehen, welche vornehmlich auf den Nord-Süd-Transportachsen zu Überlastungen führt. Die rechte Grafik zeigt eine Stark-PV-Starklast-Situation. Aufgrund der vornehmlich im Osten und Süden Deutschlands ausgebauten PV-Kapazitäten entstehen insbesondere in Situationen mit wenig Wind-Einspeisungen Ost-West-Engpässe im Netz. In Situationen mit viel PV-Einspeisung und gleichzeitigem Starkwind entlastet die Einspeisung aus den Offshore-Windparks die Ost-West-Engpässe. Die Relevanz der Nord-Süd-Engpasssituationen geht maßgeblich durch den Ausbau der HGÜ-Systeme zurück. Diese verbessern die Übertragungsfähigkeit von Nord nach Süd.

Durch die Verwendung probabilistischer Methoden ergibt sich ein großer Mehrwert: Sie zeigen eine Vielzahl unterschiedlicher Netzsituationen und ermöglichen weitergehende statistische Analysen. Dabei zeigen sich potenziell besonders herausfordernde Engpasssituationen aufgrund hoher PV-Einspeisungen. Diese Netzsituationen weisen eine Abhängigkeit zum marktlichen Abregelungsverhalten der erneuerbaren Energien auf. Im Abschnitt „Einfluss der marktlichen Abregelung erneuerbarer Energien“ wird dies analysiert und diskutiert.

Abb. 14: Beispiele besonders herausfordernder Netzsituationen aufgrund von Starkwind bei Starklast (links) sowie Stark-PV bei Starklast (rechts). Übermäßige Auslastungen der Höchstpannungsleitungen vor Redispatch sind in Fuchsia dargestellt. Die Netznutzungsfälle sind dem Betrachtungsjahr 2031 entnommen.

Maßnahmen zur Erhöhung der netzseitigen Versorgungssicherheit

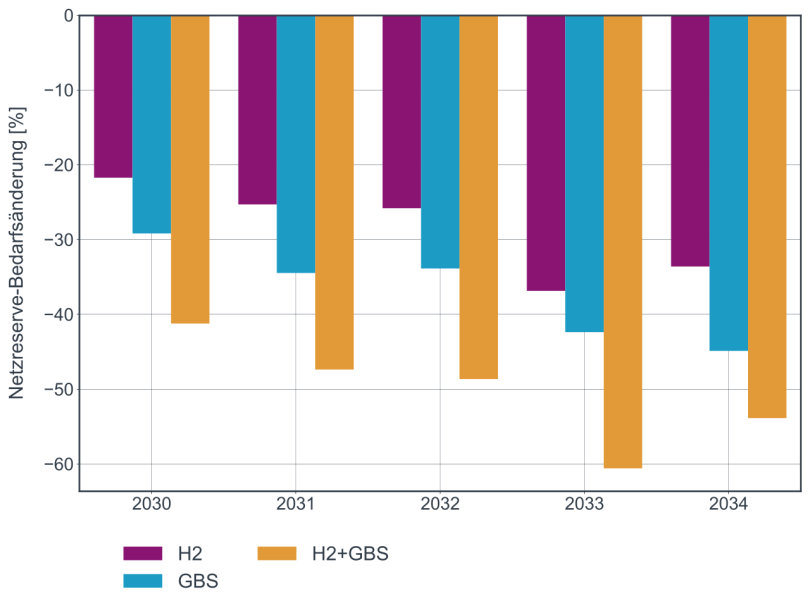

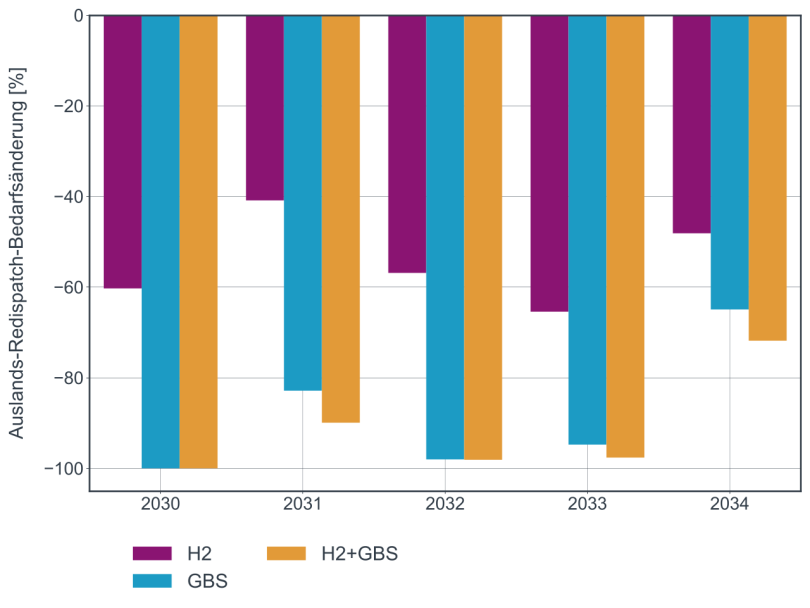

Der Einfluss der netzdienlichen Abregelung erneuerbarer Energien, sowie der Einsatz von Flexibilitäten wie Elektrolyseure und Großbatteriespeicher auf die Versorgungssicherheit ist signifikant.

Alle drei Potenziale können im Referenzjahreslauf für das Jahr 2034 den Einsatz der Netzreserve um über 50 % und den Auslands-Redispatch um über 70 % reduzieren.

Eine beispielhafte Dimensionierung des Netzreserveportfolios für das Jahr 2034 zeigt ein großes Einsparpotenzial allein durch den Einsatz von Elektrolyseuren im Redispatch und eine gleichverteilte marktliche Abregelung.

Diese Potenziale sind jedoch zunächst operativ für die Netzführung zu erschließen. Die Abschätzungen der Wirkung sind optimistisch, da immer die vollen Potenziale der Technologien angenommen wurden.

Netzdienliche Abregelung

Die folgenden Sensitivitäts-Analysen beschreiben die Wirkung des marktlichen Abregelungsverhaltens von erneuerbaren Energien und des Einsatzes zusätzlicher Flexibilitäten unter anderem anhand der Referenzjahresläufe. Bei Einsatz der Großbatteriespeicher wird der Redispatch zeitgekoppelt optimiert.

Die Sensitivitätsanalysen betrachten die Jahre ab 2030, da erst dann ein signifikanter Effekt der Flexibilitäten zu erwarten ist. Zudem ist nicht sicher, ob die Rahmenbedingungen für die Ansteuerung dieser Flexibilitäten im Redispatch vorher festgelegt werden. Es wird von einer vollständigen Freigabe der Flexibilitäten für den Redispatch ausgegangen, um die maximal möglichen Effekte aufzuzeigen. Wie umfassend die Flexibilitäten im Betrieb genutzt werden können, ist nicht Teil dieser Sensitivitätsanalyse.

Einfluss der marktlichen Abregelung erneuerbarer Energien

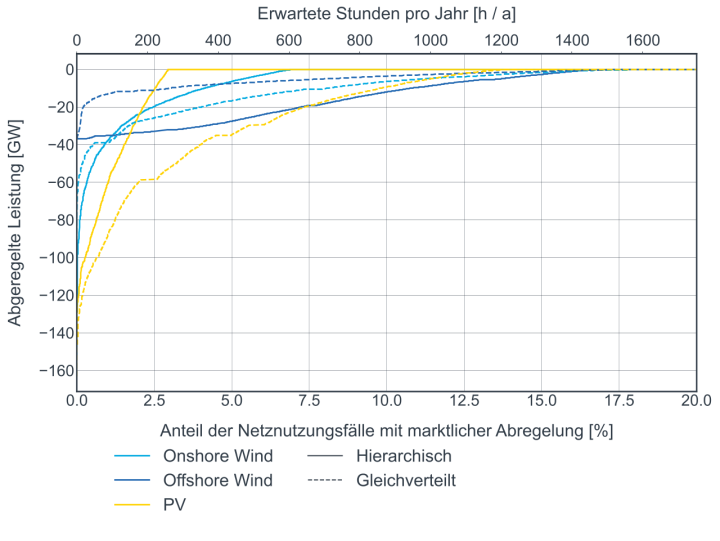

Wenn das Stromdargebot aus erneuerbaren Energien die Stromnachfrage übersteigt und auch im Ausland keine Abnehmer gefunden werden, kommt es zur marktlichen Abregelung der erneuerbaren Energien. Der Anteil der marktlichen Abregelung erneuerbarer Energien nimmt stetig zu. Während im Jahr 2025 im Mittel circa 3 % der Einspeisung aus erneuerbaren Energien aus marktlichen Gründen abgeregelt werden muss, verdoppelt sich dieser Anteil bis zum Jahr 2034 auf etwa 6 %. Die Reihenfolge, nach der EE-Anlagen marktbedingt abgeregelt werden, kann zu verschiedenen Transportbedarfen und somit zu unterschiedlichen Auslastungen des Netzes führen. Somit wird eine netzdienliche Abregelung der erneuerbaren Energien im Markt immer relevanter.

Es wurde ein hierarchisches marktliches Abregelungsverhalten der erneuerbaren Energien angenommen, wobei Offshore-Windeinspeisung vor Onshore-Windeinspeisung und PV-Einspeisung abgeregelt wird. Die Tendenz einer hierarchischen Abregelung entsteht aufgrund der heutigen Vermarktung der jeweiligen EE-Anlagen.

Abb. 15: Dauerlinien der marktlichen Abregelung von Onshore- und Offshore-Wind sowie PV für das hierarchische und das gleichverteilte Abregelungsverhalten im Zieljahr 2034.

Abbildung 15 zeigt exemplarisch für das Jahr 2034 den Anteil der jährlich erwarteten Stunden mit marktlicher Abregelung von erneuerbaren Energien und die dabei abgeregelte Leistung. Es ist zu sehen, dass die PV-Einspeisung bei dem hierarchischen Abregelungsverhalten in weniger als 3 % und bei dem gleichverteilten Abregelungsverhalten in etwa 16 % der Netznutzungsfälle abgeregelt wird. Dafür wird erwartungsgemäß bei dem gleichverteilten Abregelungsverhalten deutlich weniger Offshore-Wind marktlich abgeregelt und mehr Onshore-Wind und PV. Unterschiedliche Ergebnisse sind nur für Netznutzungsfälle mit marktlicher Abregelung zu erwarten. Dies trifft auf unter 20 % der Netznutzungsfälle zu.

In der folgenden Sensitivitätsrechnung wird der Einfluss eines gleichverteilten Abregelungsverhalten auf die Netzdienlichkeit für das Zieljahr 2034 untersucht. Dabei gilt die marktliche Abregelung von erneuerbaren Energien als besonders netzdienlich, wenn für den entstehenden Transportbedarf möglichst wenig Netzreservekraftwerke und ausländische Redispatch-Potenziale genutzt werden müssen.

Die jährlich eingesetzte Reservekraftwerksleistung ist für das Zieljahr 2034 in Abbildung 16 zu sehen. Eine gleichverteilte Abregelung senkt den Bedarf von Reservekraftwerken im Mittel um 25 % von etwa 1,6 TWh auf 1,2 TWh.

Abb. 16: Verteilung des jährlichen Bedarfs von Reservekraftwerksleistung für verschiedene marktliche Abregelungsverhalten erneuerbarer Energien (Zieljahr 2034).

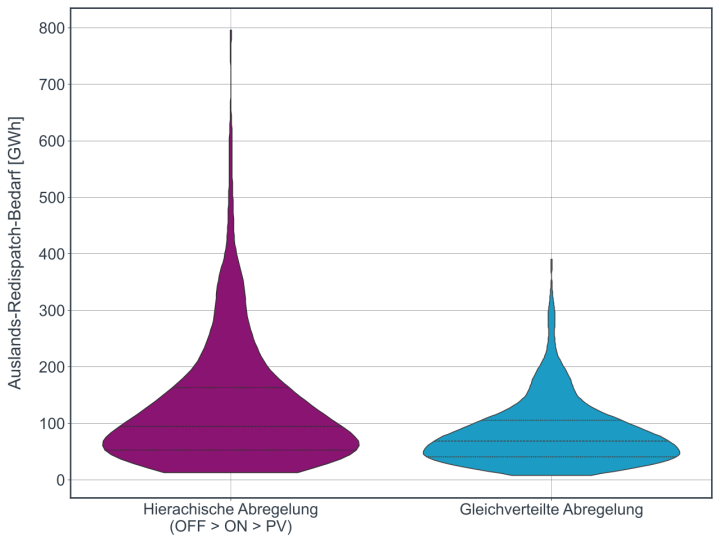

Der Einfluss des hierarchischen und des gleichverteilten Abregelungsverhaltens auf den jährlichen Bedarf an ausländischen Redispatch-Potenzialen ist in Abbildung 17 zu sehen. Der mittlere Bedarf sinkt von 126 GWh um etwa 35 % auf 81 GWh. Dabei sinkt die Häufigkeit extremer Bedarfe größer 1,5 GW je Stunde um ebenfalls 35 %.

Abb. 17: Verteilung des jährlichen Bedarfs ausländischer Redispatch-Poteniale für verschiedene marktliche Abregelungsverhalten erneuerbarer Energien (Zieljahr 2034).

Die durchgeführte Sensitivitätsrechnung zeigt, dass das Verhalten der marktlichen Abregelung von erneuerbaren Energien einen signifikanten Einfluss auf den entstehenden Transportbedarf hat. Eine hierarchische Abregelung kann die Anzahl besonders herausfordernder Transportbedarfe erhöhen, da die Häufigkeit der PV-bedingten Ost-West-Transite dabei stark beeinflusst wird. Eine gleichverteilte marktliche Abregelung aller erneuerbaren Energien ist demgegenüber netzdienlicher.

Netzdienliche Verortung der marktlichen Abregelung erneuerbarer Energien

Neben der im Markt stattfindenden Abregelung erneuerbarer Energien kann dem Redispatch-Optimierer die Möglichkeit gegeben werden, die marktliche Abregelung zurückzunehmen und netzdienlich neu zu verorten. Diese Nachoptimierung der Abregelung ähnelt einem Central-Dispatch der erneuerbaren Energien im Markt. Die Sensitivität wurde auf Basis der Referenzjahresläufe berechnet.

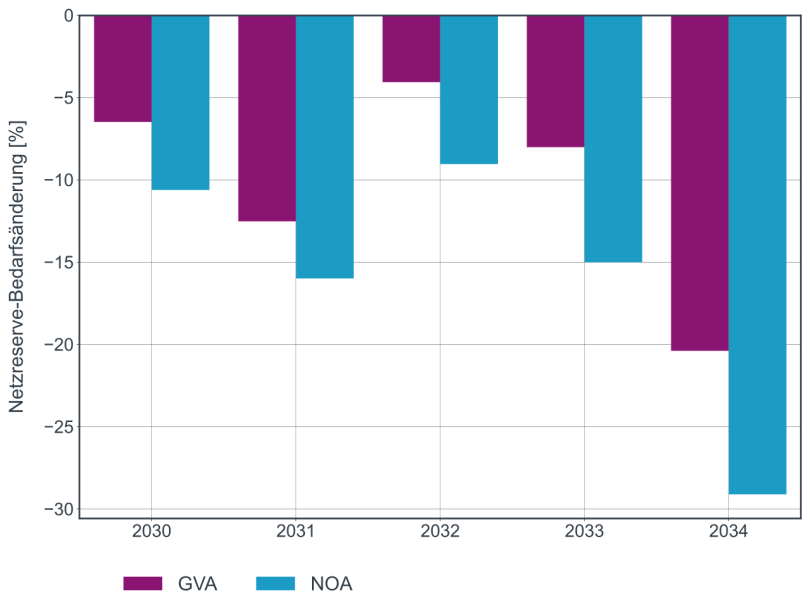

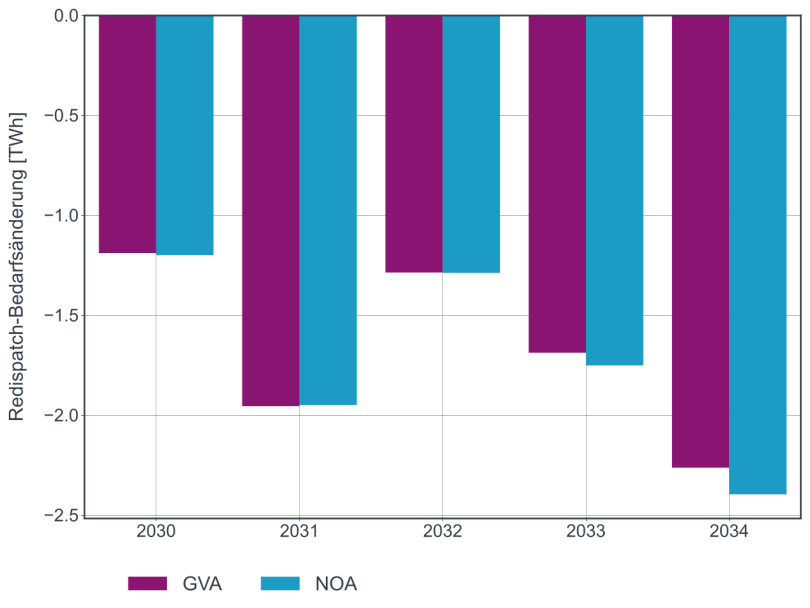

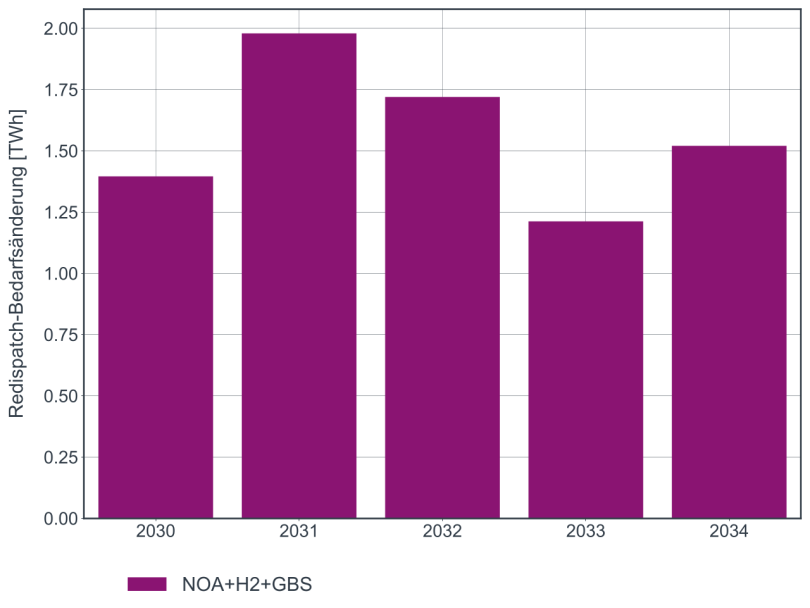

In Abbildung 18 wird die Bedarfsänderung von Netzreservekraftwerken (links) und ausländischen Redispatch-Potenzialen (rechts) bei einem gleichverteilten Abregelungsverhalten und einer nachoptimierten Abregelung im Vergleich zu den ursprünglichen Referenzjahresläufen gezeigt. Ein Großteil der netzdienlichen Wirkung der Abregelung wird bereits durch eine gleichverteilte Abregelung der erneuerbaren Energien erwirkt. Die Nachoptimierung kann die Jahresmengen des Bedarfs an Netzreserve und ausländischen Redispatch-Potenzialen weiter um bis zu 9 % reduzieren. Zudem sinkt der absolute Bedarf an Redispatch bei der Nachoptimierung um weitere wenige 10 GWh im Vergleich zur gleichverteilten Abregelung (siehe Abbildung 19). Beide Abregelungsverhalten sind somit netzdienlicher als ein hierarchisches Abregelungsverhalten.

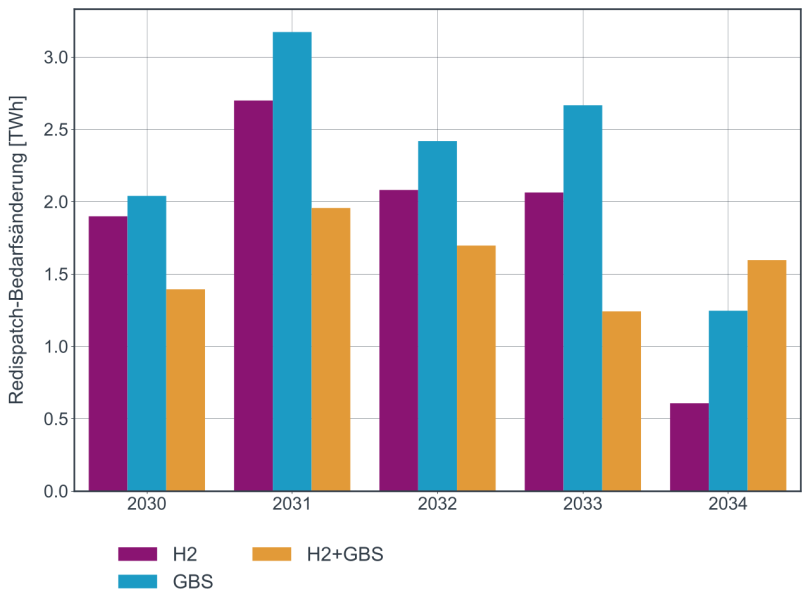

Flexibilitäten – Elektrolyseure und Großbatteriespeicher

Zusätzlich zum marktlichen Abregelungsverhalten beeinflussen die unterstellten Flexibilitäten in der Redispatch-Optimierung die netzseitige Versorgungssicherheit maßgeblich.

Der Einsatz von Elektrolyseuren und Großbatteriespeichern wird in den folgenden Sensitivitätsanalysen auf Basis der gleichverteilten marktlichen Abregelung anhand der Referenzjahresläufe untersucht. Die Effekte sind in Abbildung 20 und 21 als Bedarfsänderung im Vergleich zu den ursprünglichen Referenzjahresläufen mit hierarchischer Abregelung dargestellt. Zusammen können die Flexibilitäten den Auslands-Redispatch um mindestens 70 % senken und im Jahr 2030 sogar komplett vermeiden. Die Großbatteriespeicher allein erreichen bereits circa 90 % der kombinierten Wirkung beider Technologien. Die Verwendung von Elektrolyseuren erzielt etwa 60 % der kombinierten Wirkung beider Technologien. Die Wirkung auf den Netzreserveeinsatz fällt geringer aus. Hier können beide Technologien zusammen den Einsatz um 43 % bis 62 % reduzieren. Nur die Batteriespeicher sind wiederum effektiver als nur die Elektrolyseure. Beide Technologien erhöhen den Redispatch-Bedarf in den Jahren um 5 % bis 16 %, sowohl zusammen als auch einzeln. Elektrolyseure müssen im Redispatch berücksichtigt werden, da andernfalls Netzreservekraftwerke zur Deckung der Nachfrage aus Elektrolyseuren anfahren müssen.

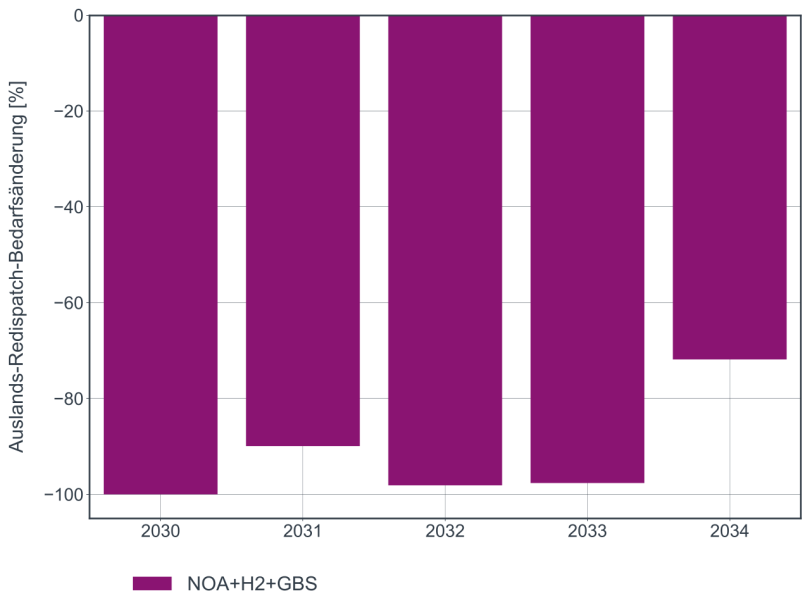

Im Vergleich zu den ursprünglichen Referenzjahresläufen lassen sich durch die Verwendung beider Flexibilitäten und einer Nachoptimierung der Abregelung mindestens 86 % des Auslands-Redispatch vermeiden und gleichzeitig der Einsatz von Netzreserve halbieren. Der Einfluss beider Flexibilitäten wird in Abbildung 22 und 23 visualisiert.

Die Erschließung zusätzlicher Flexibilitäten für den Redispatch ist somit erstrebenswert, um den Bedarf ausländischer Potenziale für den Redispatch sowie den Einsatz der Netzreserve zu minimieren und so die netzseitige Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Auswirkungen der Maßnahmen auf die Ergebnisse für das Zieljahr 2034

Um die Auswirkungen der oben beschriebenen Maßnahmen auf das Netzreserveportfolio zu bewerten, wurde in der folgenden Analyse neben der gleichverteilten Abregelung der erneuerbaren Energien im Markt die volle Verfügbarkeit der Elektrolyseure im Redispatch unterstellt. Die Sensitivitätsrechnung wurde auf Basis eines probabilistischen Jahres für das Jahr 2034 durchgeführt. Das Flexibilitätspotenzial der Großbatteriespeicher im Redispatch wurde in dieser Rechnung nicht betrachtet, da die Zeitkopplung für deren Abbildung essenziell ist. Diese wird methodisch derzeit bei der Netzbetriebssimulation der repräsentativen und kritischen Netznutzungsfälle nicht berücksichtigt. Wie die vorangegangenen Sensitivitätsanalysen gezeigt haben, wird die Wirkung der Maßnahmen in dieser Analyse somit konservativ abgeschätzt.

Abb. 24: Relative Einsatzhäufigkeit der Reservekraftwerke im Jahr 2034 mit hierarchischer Abregelung (links) und gleichverteilter Abregelung bei gleichzeitigem Einsatz von Elektrolyseuren im Redispatch (rechts).

Abbildung 25 zeigt die räumliche Verteilung der relativen Einsatzhäufigkeit der Reservekraftwerke für das Jahr 2034 der Ursprungsrechnungen (links) im Vergleich zur Analyse mit den oben aufgeführten Maßnahmen (rechts). Mit der hierarchischen Abregelung ist ein Einsatz der Netzreserve im Westen und Osten deutlich erkennbar. Bei gleichverteilter Abregelung und bei gleichzeitigem Einsatz der Elektrolyseure im Redispatch nimmt die Einsatzhäufigkeit im Allgemeinen ab und die Einsätze im Westen und Osten werden verschwindend gering.

Abb. 25 Cluster der Netznutzungsfälle je Stufe in Abhängigkeit der Windkraft- und PV-Einspeisung. Für jede Stufe wurden jeweils zehn Cluster (Kreise) gebildet. Die Kreisgröße spiegelt die Anzahl der Netznutzungsfälle im jeweiligen Cluster wider. Dargestellt ist das Jahr 2034 mit hierarchischer Abregelung (links) und mit gleichverteilter Abregelung sowie Elektrolyseuren im Redispatch (rechts). Die Mittelwerte der Cluster sind als Kreuze dargestellt.

Diese Veränderung des Netzreserveeinsatzes spiegelt sich auch in der Verteilung der geclusterten Treiber besonders herausfordernder Netzsituationen in Abbildung 25 wider. Bei der hierarchischen Abregelung zeigen sich besonders herausfordernde Situationen, wenn eine hoher PV-Einspeisung bei gleichzeitig niedriger Windeinspeisung (Abbildung 25 links) vorliegt. Bei gleichverteilter Abregelung und Einsatz der Elektrolyseure im Redispatch (Abbildung 25 rechts) reduziert sich im Allgemeinen die Anzahl der auftretenden herausfordernden Netznutzungsfälle signifikant. Zudem verschiebt sich der Mittelwert der Cluster (Kreuze) hin zu Starkwind-Starklast-Situationen. Die Einspeisung von viel PV bei niedriger Wind-Einspeisung ist ein wesentlich weniger relevanter Treiber. Somit stellen die bekannten Starkwind-Starklast-Situationen den dominierenden Treiber für besonders herausfordernde Netzsituationen dar.

Auswirkung auf das Netzreserveportfolio

Diese Entwicklung wirkt sich auch signifikant auf die Bewertung des Netzreserve-Portfolios aus (siehe Abbildung 26). Bei hierarchischer Abregelung werden ein Sicherheitsniveau von 0,3 % mit einem Netzreserve-Portfolio von 17 GW installierter Leistung und entsprechend 1,57 Mrd. Euro Vorhaltekosten erreicht. Hingegen liegt bei Einsatz von Flexibilitäten und einer gleichverteilten Abregelung ein initiales Sicherheitsniveau von 0,06 % vor. Die steile Flanke zu Beginn der Kurve weist ebenfalls auf nicht netzdienlich verortete Reservekraftwerke hin, die ohne signifikante Einbußen des Sicherheitsniveaus aus dem Portfolio entlassen werden könnten. Ein Sicherheitsniveau von 0,3 % kann mit einem Portfolio von 11,5 GW installierter Leistung und 1,1 Mrd. Euro Vorhaltekosten erreicht werden. Dies entspricht einer Reduktion der Vorhaltekosten um weitere 470 Mio. Euro. Das Beispiel verdeutlicht, wie wichtig die Erschließung dieser Flexibilitäten für den Redispatch ist, um Netzreserve-Kraftwerke nicht für die Realisierung der marktlichen Fahrpläne von Elektrolyseuren vorhalten zu müssen.

Abb. 26: Vergleich des notwendigen Netzreserveportfolios zwischen der hierarchischen und der gleichverteilten Abregelung von erneuerbaren Energien (GVA) bei gleichzeitigem Einsatz von Elektrolyseuren (H2) im Redispatch für das Jahr 2034.