Zeitliche Entwicklung der marktseitigen Versorgungssicherheit

Das Niveau der marktseitigen Versorgungssicherheit nimmt über die Jahre deutlich ab. Ab 2028 wird im Mittel über alle betrachteten Szenarien der Versorgungssicherheitsstandard nicht mehr eingehalten. Durch den Einsatz von Reservekraftwerken, die nicht mehr am Strommarkt teilnehmen, kann die Last noch gedeckt werden. Ab 2033 werden diese Reserven selbst unter der Annahme, dass alle aus dem Markt ausscheidenden Steinkohlekraftwerke in die Reserve überführt werden, nicht mehr ausreichen und es kann zu Lastunterdeckungen kommen.

Loss of Load Expectation (LoLE)

Der Loss of Load Expectation (LoLE) gibt die durchschnittlich erwartete Anzahl an Stunden pro Jahr an, in denen die Stromnachfrage das verfügbare Angebot übersteigt und daher nicht vollständig gedeckt wird. Der Versorgungssicherheitsstandard in der deutsch-luxemburgischen Gebotszone wurde auf 2,77 Stunden pro Jahr festgelegt. Liegt der berechnete LoLE eines Zieljahres unter diesem Wert gilt das Jahr aus marktlicher Sicht als versorgungssicher.

![Die Grafik zeigt auf der horizontalen Achse die Jahre von 2025 bis 2034 und auf der vertikalen Achse die "LoLE [h p.a.]" (Loss of Load Expectation in Stunden pro Jahr).

Es sind fünf farbige Linien dargestellt, die den Verlauf der LoLE über die Jahre zeigen.

- Die orange gestrichelte Linie verläuft fast konstant bei einem sehr niedrigen Wert.

- Die grüne und die dunkelviolette Linie steigen ab 2029/2030 leicht an.

- Die magenta und die cyanfarbene Linie steigen ab 2030 sehr steil an. Die cyanfarbene Linie erreicht im Jahr 2034 den höchsten Wert.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Markt/Markt_Abb1_720x0.png)

Abb. 1: Aus den Simulationen extrahierte durchschnittliche Stunden der Lastunterdeckung pro Jahr LoLE. In Cyan sind die aus den Marktsimulationen erhaltenen LoLE-Werte dargestellt. In Fuchsia sind die LoLE-Werte unter Berücksichtigung der konservativ angenommenen außermarktlichen Reserven aus Abbildung 2 zu sehen. Bei optimistischeren Annahmen für die in Zukunft verfügbaren Reserven aus Abbildung 2 ergeben sich die in Grün dargestellten LoLE-Werten. Solange die LoLE-Werte unterhalb der horizontal gestrichelten Linie bei 2,77 Stunden p.a. liegen, ist der Versorgungssicherheitsstandard erfüllt.

Mehr Informationen zur marktseitigen Versorgungssicherheit

Zur Bewertung der marktseitigen Versorgungssicherheit wird die durchschnittliche Anzahl der Lastunterdeckungen pro Jahr (LoLE) aus den Energiemarkt-Simulationsergebnissen ermittelt. Der Versorgungssicherheitsstandard ist für ein Zieljahr als gegeben angenommen, wenn der Wert des LoLE für dieses Jahr unter 2,77 Stunden liegt. Dies bedeutet, dass im Durchschnitt über alle Monte-Carlo-Jahre in 2,77 Stunden jedes Jahres die Last nicht vollständig über den Strommarkt gedeckt werden kann.

In Abbildung 1 ist der zeitliche Verlauf des LoLE-Kennwerts dargestellt. In Blau lässt sich die Entwicklung der marktseitigen Versorgungssicherheit ablesen. Für die marktseitige Versorgungssicherheit werden ausschließlich Marktkraftwerke für die Deckung der Last berücksichtigt. Werden darüber hinaus außermarktliche Reserven zur Lastdeckung mit einbezogen, so lässt sich die Versorgungssicherheit über einen längeren Zeitraum gewährleisten. Die jeweils berücksichtigten Reserven sind in Abbildung 2 angegeben. Diese wurden im Nachgang der Simulationen als zu 100 % verfügbare Leistung angenommen und zu der erzeugten Leistung der Stunde mit Lastunterdeckung hinzuaddiert. Somit stellen die LoLE-Werte in Abbildung 1 unter Berücksichtigung von außermarktlichen Reserven eine optimistische Abschätzung dar.

Der Verlauf der drei LoLE-Werte zeigt, dass ab 2028 im Mittel über alle betrachteten Szenarien der Versorgungssicherheitsstandard nicht mehr eingehalten wird. Durch den Einsatz von konservativ angenommenen außermarktlichen Reserven kann die Last noch bis 2029 gedeckt und der Versorgungssicherheitsstandard bis einschließlich 2030 eingehalten werden. Ab 2031 werden die Reserven selbst unter optimistischen Annahmen nicht mehr ausreichen, und es kann zu Lastunterdeckungen kommen. Der Versorgungssicherheitsstandard wird ab dem Jahr 2033 überschritten.

Nach Art. 8 der ERAA Methodology1 sind Maßnahmen erst erforderlich, wenn nach Aktivierung außermarktlicher Reserven noch ein LoLE verbleibt, der größer ist als der Zuverlässigkeitsstandard von 2,77 Stunden LoLE pro Jahr. Bei konservativer Annahme außermarktlicher Reserven bestünde somit ab 2031 Handlungsbedarf, bei optimistischer Annahme ab 2033.

Abb. 2: Angenommene außermarktliche Reserven in den Zieljahren 2025 bis 2034. Die als “konservativ” bezeichnete Annahme zur verfügbaren Reserve setzt sich in Summe aus der Netzreserve, Kapazitätsreserve, bnBm, Minutenreserve und 60% der Sekundenreserve zusammen. Darin sind alle bereits kontrahierten Kraftwerke (Stand Oktober 2024) bis zum Auslaufen ihrer Systemrelevanz enthalten. Die Werte der Kapazitätsreserve sind ab 2026 Null, da der letzte Erbringungszeitraum zum 30. Oktober 2026 endet und eine Verlängerung bisher noch ungewiss ist. In der “optimistischen” Annahme zur verfügbaren Reserve fließt neben dem Anteil aus der konservativen Annahme noch die potentielle Netzreserve, die verlängerte Kapazitätsreserve sowie die verlängerten bnBm ein.

Streuung der LoLE-Werte

In Abbildung 3 werden neben den in Abbildung 1 gezeigten marktlichen LoLE-Werten Informationen zu der Verteilung der Stunden mit Lastunterdeckung über die verschiedenen Monte-Carlo-Jahre präsentiert. Es ist zu erkennen, dass die Werte in späteren Jahren stärker streuen. Während die Anzahl der Lastunterdeckungsstunden im Jahr 2025 in 98 % der Fälle zwischen 0 und 4,7 Stunden liegen, erweitert sich der Wertebereich im Jahr 2034 auf 42 bis 607 Stunden.

Abb. 3: Verteilung der Lastunterdeckungsstunden in den verschiedenen Zieljahren. Die Linie in Dunkelfuchsia entspricht den marktlichen LoLE-Werten aus Abbildung 1. Die cyanfarbene Linie stellt die Unterdeckungsstundenanzahl der den Monte-Carlo- Simulationen zugrundeliegenden Referenzszenarien dar. Die fuchsia gefärbten Flächen stellen die Quantile der Unterdeckungsstunden je Zieljahr dar.

Exkurs: Einordnung der LoLE-Werte

In einer Strommarktsimulation zeigt sich eine Unterdeckung darin, dass eine Schlupfvariable in Höhe der fehlenden Leistung in der entsprechenden Stunde eingesetzt wird. Die Modellierung/Parametrierung der Schlupfvariablen haben dabei einen wesentlichen Einfluss auf die Anzahl an Stunden mit Lastunterdeckung (LoLh bzw. LoLE) sowie die Höhe der Lastunterdeckung. Je nach Modellierung/Parametrierung der Schlupfvariable treten tendenziell wenig Stunden mit hohen Unterdeckungen auf (dies ist der Fall für quadratisch konkave Strafkosten) - oder viele Stunden mit niedrigen Unterdeckungen (quadratisch konvexe Strafkosten). Im Rahmen der Amprion Versorgungssicherheitsanalysen wurde eine Parametrierung/Modellierung gewählt, die sicherstellt, dass Unterdeckungen zeitlich und räumlich stark verteilt werden und dadurch mehr Stunden mit geringer Lastunterdeckung auftreten. Dies führt zu einem gleichmäßigen Zubaubedarf an Kraftwerken über viele Marktgebiete und stellt sicher, dass kein Marktgebiet übermäßig stark belastet wird.

Ursachen für abnehmende Versorgungssicherheit

Ob die marktseitige Versorgungssicherheit in Deutschland in den nächsten Jahren gewährleistet werden kann, hängt maßgeblich von vier miteinander wechselwirkenden Faktoren ab.

Lastentwicklung

In den nächsten Jahren wird ein starker Anstieg der Last um circa 50 % erwartet.

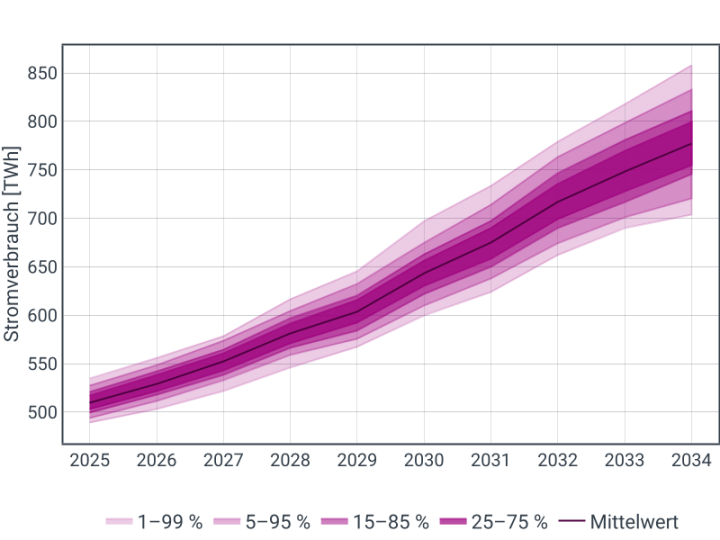

Abb. 4: Verteilung der Lastentwicklung in den Jahren von 2025 bis einschließlich 2034. In der Jahresenergiemenge der Last berücksichtigt sind die konventionelle Last, Flexibilisierung von Wärmepumpen und Elektroautos, Nachfragesteuerung (engl. Demand side management), power-to-gas sowie Netzverluste. Nicht enthalten sind Kraftwerkseigenbedarfe, Speicherverluste und elektrische Fernwärmebereitstellung. Es sind die verschiedenen Quantile sowie der Erwartungswert über alle Monte-Carlo-Simulationen pro Zieljahr dargestellt.

Mehr Informationen zur Lastentwicklung

In den nächsten Jahren wird ein starker Anstieg der Last aufgrund der gesteigerten Elektrifizierung der Industrie und der Zunahme an Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen, erwartet. Wie Abbildung 4 zu entnehmen, steigt der über alle Monte-Carlo-Jahre gemittelte Stromverbrauch von 2025 bis 2034 um etwa 250 TWh. Dies entspricht einer Steigerung von circa 50 %. Je weiter der Blick in die Zukunft geht, desto größer sind auch die Unsicherheiten der Lastannahmen: das Interquantil von 5 bis 95 % erhöht sich von 40 TWh im Jahr 2025 auf etwa 190 TWh im Jahr 2034.

Entwicklung der steuerbaren Erzeugungsleistung

Die steuerbare Erzeugungsleistung bleibt bis 2029 auf einem konstanten Niveau und nimmt von 2030 bis 2034 um circa 15 GW ab.

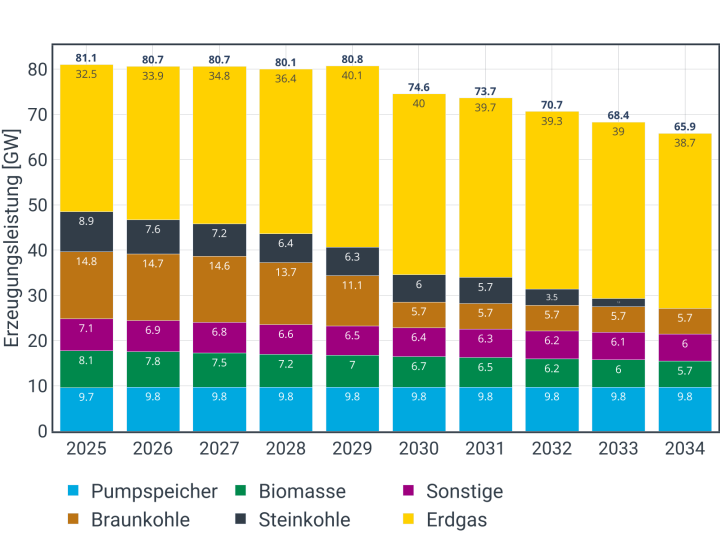

Abb. 5: Entwicklung der steuerbaren Erzeugungsleistung über die betrachteten Zieljahre

Mehr Informationen zur steuerbaren Erzeugungsleistung

Die Entwicklung der steuerbaren Erzeugungsleistung ist in Abbildung 5 aufgeschlüsselt nach verschiedenen Technologien dargestellt. Bis 2029 werden die Stilllegungen von Kohlekraftwerken mit einer Leistung von 6 GW gemäß KVBG von Erdgaszubauten in der Höhe von circa 7 GW in etwa ausgeglichen. Der LoLE steigt bei konstanter steuerbarer Leistung aufgrund des parallelen Lastanstiegs von 0,1 auf 6,8 Stunden pro Jahr gleichmäßig an, siehe Abbildung 1. Ab 2030 stagniert der angenommene Zubau von Erdgaskraftwerken und die steuerbare Leistung nimmt aufgrund des Kohleausstiegs um 14,5 GW bis 2034 ab. Da der Lastanstieg parallel voranschreitet, steigt der LoLE deutlich steiler an.

Flexibilitäten

Großbatteriespeicher und flexible Nachfrage können bis zu einem gewissen Grad die marktseitige Versorgungssicherheit erhöhen.

Das angenommene Potenzial der Lastflexibilisierung sowie die Speichervolumina von Großbatteriespeichern mit Einsatzdauern von zwei bis sechs Stunden sind jedoch nicht ausreichend, um während Dunkelflauten die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

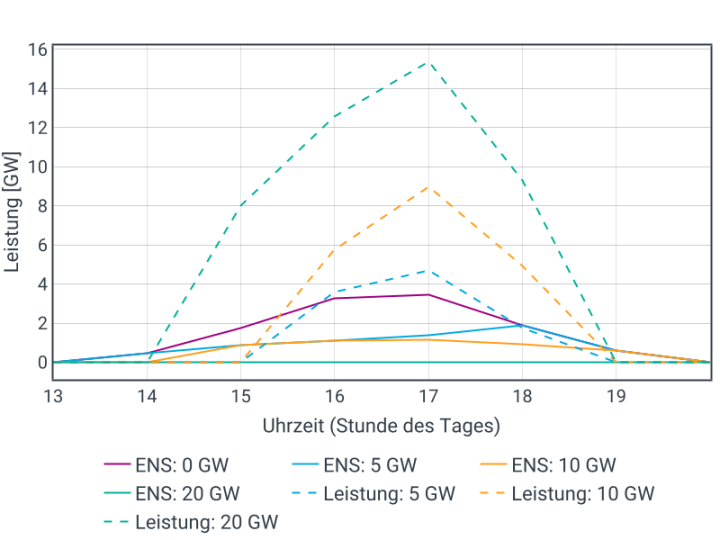

Abb. 6: Großbatteriespeichereinsatz für einen beispielhaften Zeitraum mit Energy Not Served (ENS) in Deutschland für das Jahr 2030. In dem dargestellten siebenstündigen Zeitabschnitt beträgt die maximale Einsatzdauer der Batteriespeicher 5 Stunden (petrolfarbene gestrichelte Linie).

Mehr Informationen zu Flexibilitäten

Der Einsatz von Großbatteriespeichern und die Flexibilisierung der Nachfrage können die marktseitige Versorgungssicherheit bis zu einem gewissen Grad erhöhen. Es zeigt sich, dass sowohl die Häufigkeit als auch das Ausmaß der marktlichen Lastunterdeckung mit zunehmender Leistung beziehungsweise Kapazität von Großbatteriespeichern (bei einem festen Energie-zu-Leistungs-Verhältnis von zwei Stunden) geringer werden. Insbesondere in Situationen begrenzter marktlicher Lastunterdeckung, die durch geringe Leistungsdefizite beziehungsweise kurze Dauer gekennzeichnet sind, kann der Einsatz von Großbatteriespeichern die marktseitige Versorgungssicherheit wirksam erhöhen.

Im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse für ein Monte-Carlo-Jahr des Betrachtungsjahres 2030 wurde die installierte Kapazität von Großbatteriespeichern zwischen 0 GW und 20 GW variiert, um deren Einfluss zu untersuchen. Die Analyse zeigt, dass die Anzahl der Stunden mit marktlicher Lastunterdeckung um 8 % reduziert wird, wenn die Szenarien mit 0 GW und 5 GW Großbatteriespeicher verglichen werden, und um 17 %, wenn ein Vergleich zwischen 0 GW und 20 GW erfolgt. Abbildung 6 illustriert den Einsatz von Großbatteriespeichern für einen exemplarischen Zeitraum von acht Stunden in Deutschland. Die Reduktion sowohl der Summe als auch des Maximalwertes verdeutlicht, dass durch Großbatteriespeicher die Auswirkungen marktlicher Lastunterdeckungen bei optimalem Einsatz wirksam vermindert werden können.

Diese Art der Flexibilisierung sowie die Speichervolumina mit Einsatzdauern von zwei bis sechs Stunden sind jedoch nicht ausreichend, um während Dunkelflauten die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dunkelflauten führen zu Lastunterdeckungen, die über mehrere Tage andauern können. Dann benötigt das Energiesystem eine ausreichend hohe steuerbare Erzeugungsleistung, um den Lastbedarf zu decken.

Europäisches Ausland

Die erwartete Anzahl an Stunden pro Jahr, in denen Deutschland zur Deckung der Last auf Importe aus anderen Ländern angewiesen ist, nimmt zu: von 2 Prozent im Jahr 2025 auf 19 Prozent im Jahr 2034. Auch die Höhe des Importbedarfs nimmt mit den Jahren stetig zu und übersteigt in Stunden mit Lastunterdeckung die Übertragungskapazitäten.

Eine ähnliche Entwicklung wird ebenfalls im europäischen Ausland beobachtet.

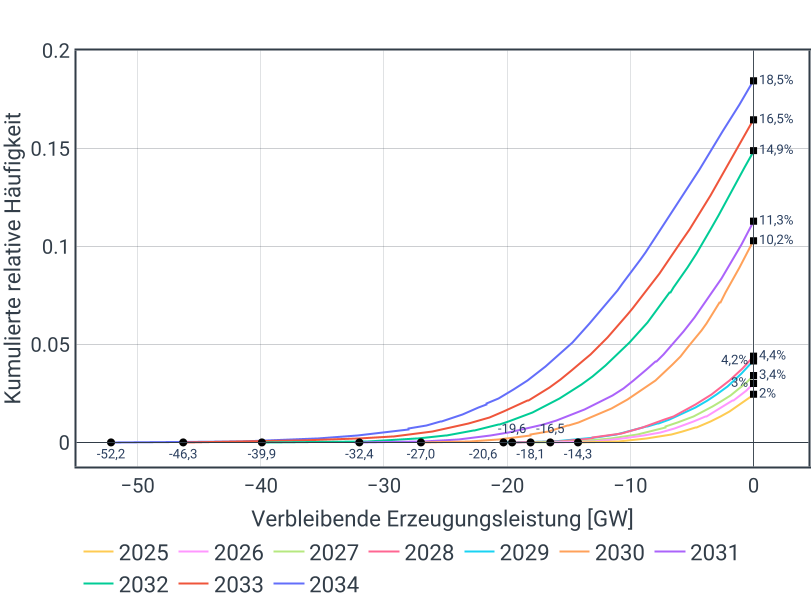

Mehr Informationen zum europäischen Ausland

Die erwartete Anzahl an Stunden pro Jahr, in denen Deutschland zur Deckung der Last auf Importe aus anderen Ländern angewiesen ist, nimmt stetig zu. Wie aus Abbildung 7 abzulesen, werden diese Situationen im Jahr 2025 in 2 %, im Jahr 2030 in etwa 10 % und im Jahr 2034 in circa 19 % aller Jahresstunden erwartet. Diese Auswertung berücksichtigt keine Stunden, in denen Deutschland seine Last selbstständig decken könnte, aber aufgrund niedrigerer Preise aus anderen Ländern importiert. Ebenso nimmt die Höhe des Importbedarfs in den obersten 0,01 % aller Stunden von 14,3 GW im Jahr 2025 auf 27,0 GW im Jahr 2030 und auf 52,8 GW im Jahr 2034 zu. Da diese hohen Importbedarfswerte die Übertragungskapazitäten der Grenzkuppelleitungen überschreiten, kann die Last in diesen Stunden nicht mehr gedeckt werden.

Am 12. Dezember 2024 wurde der historische Höchstwert des Nettoimports in Höhe von 18,2 GW erreicht. Dieser Wert wird in Zukunft mit steigender Wahrscheinlichkeit überschritten. Während im Jahr 2025 der historisch höchste Nettoimport im Mittel aller Monte-Carlo-Jahre in einer Stunde im Jahr überschritten wird, beträgt dieser Wert im Jahr 2034 bereits 289 Stunden oder 3,3 % aller Jahresstunden.

Abb. 7: Die kumulierte relative Häufigkeit der Stunden, in denen eine gegebene verbleibende Erzeugungsleistung oder weniger erreicht wird, als Funktion der verbleibenden Erzeugungsleistung für die betrachteten Zieljahre. Die verbleibende Erzeugungsleistung wird zu jeder Stunde als Summe der maximalen Kraftwerksleistung, der Einspeisung erneuerbarer Energien, dem Speichereinsatz und der Nachfragesteuerung (DSM) abzüglich der Last gebildet. Es werden nur Werte mit negativer verbleibender Erzeugungsleistung gezeigt. Die schwarzen Quadrate bei nicht vorhandener verbleibender Erzeugungsleistung markieren den Anteil der Stunden mit Importabhängigkeit, während die schwarzen Punkte die Höhe der Importabhängigkeit in den obersten 0,01 % aller Stunden hervorheben.

Dunkelflauten als Indikator für die marktseitige Versorgungssicherheit

Dunkelflauten treten durchschnittlich sechsmal im Jahr auf. Sie zu beherrschen wird im Laufe der Jahre immer herausfordernder. Im Jahr 2025 kann es mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,3 % in Dunkelflauten zu einer Unterdeckung kommen – ohne Berücksichtigung der außermarktlichen Reserven. Bis zum Jahr 2034 steigt dieser Wert auf 68 % an. Durch den Einsatz außermarktlicher Reserven kann der Anteil der Dunkelflauten mit Lastunterdeckung auf bis zu 11 % reduziert werden. Zusätzlich wird die Unterdeckungsdauer in Zukunft immer länger. Während Dunkelflauten im Jahr 2025 ohne Berücksichtigung von Reservekraftwerken durchschnittlich zu 29 Stunden langen Lastunterdeckungen führen, beträgt die Dauer im Jahr 2034 bereits 40 Stunden. Bei Einsatz der benannten Reserven verringert sich die durchschnittliche Dauer von Lastunterdeckungen während Dunkelflauten in allen Zieljahren auf unter 24 Stunden.

Dunkelflaute

Eine Wetterlage, in der über einen längeren Zeitraum von einem bis mehrere Tage wenig Wind weht und die Sonne kaum scheint. Dadurch wird die Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie stark reduziert. In unseren Analysen definieren wir eine Dunkelflaute als Zeitraum, in dem über mehr als 24 Stunden weniger als 5 % der installierten erneuerbaren Energieleistung eingespeist wird.

Lastunterdeckungen während Dunkelflauten stellen aufgrund des steigenden Anteils dargebotsabhängiger erneuerbarer Energieanlagen in Zukunft immer größere Herausforderungen dar. Um den Einfluss von Dunkelflauten auf die Versorgungssicherheit zu quantifizieren, werden Dunkelflauten in den Simulationsergebnissen wie folgt identifiziert:

Eine Dunkelflaute liegt vor, wenn die gesamte eingespeiste Wind- und Solarenergie im 24-Stunden-Mittel unter 5 % der gesamten installierten Wind- und Solarleistung liegt.

Alternative Definitionen betrachten beispielsweise Einspeisemengen erneuerbarer Energie über ein bis mehrere Tage und identifizieren Dunkelflauten, wenn diese Energiemengen unter einem gegebenen Energiewert liegen. Dieser Wert ist für jeden Zubau erneuerbarer Energie anzupassen. Die Normierung auf die installierte Leistung ermöglicht es, denselben Grenzwert für jedes Zieljahr und jeden Zubauzustand zu nutzen.

Abbildung 8 zeigt ein Beispiel einer Zeitreihe der normierten und über 24 Stunden gemittelten Einspeisung dargebotsabhängiger erneuerbarer Energie. Korrekterweise werden Dunkelflauten tendenziell in den Wintermonaten identifiziert.

![Die Grafik zeigt einen Linienverlauf über eine horizontale Achse, die "Stunde [h]" von 0 bis über 8000 anzeigt, und eine vertikale Achse, die "Gemittelte relative EE-Einspeisung" von 0 bis 0.4 anzeigt. Eine unregelmäßige, zackige, violette Linie schwankt in ihrer Höhe über den gesamten dargestellten Zeitraum. Eine gestrichelte, hellblaue horizontale Linie ist bei einem Wert von 0.05 eingezeichnet. Drei orangefarbene Kreise markieren Stellen, an denen die violette Linie die gestrichelte blaue Linie unterschreitet.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Markt/Abb10_720x0.png)

Abb. 8: Zeitreihe der auf die installierte Leistung normierten und über 24 Stunden gemittelten Einspeisung dargebotsabhängiger erneuerbarer Energien. Sobald die Kurve in Fuchsia einmal unter den Grenzwert von 5 % (horizontal gestrichelte Cyan-Linie) fällt, wird dies als Dunkelflaute mit einer Dauer von 24 Stunden gezählt. Die vier mit orangefarbenen Kreisen markierten Dunkelflauten sind, von links nach rechts, jeweils 58, 40, 29 und 43 Stunden lang.

Verteilung von Dunkelflautendauern

Die Verteilung der Dunkelflautendauern für das Jahr 2025 ist in Abbildung 9 dargestellt und sieht für alle anderen betrachteten Jahre nahezu identisch aus. Grund ist der zugrunde liegende gleiche Algorithmus zur Generierung synthetischer Wetterjahre auf Basis der historischen Jahre 1990 bis einschließlich 2020.

Kürzere Dunkelflauten treten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf als länger andauernde Dunkelflauten. Die mittlere Dauer einer Dunkelflaute beträgt 44 Stunden und tritt 0,124-mal pro Jahr beziehungsweise circa alle acht Monte-Carlo-Jahre auf. Die häufigste Unterdeckungsdauer beträgt 29 Stunden und tritt 0,245-mal pro Jahr beziehungsweise in etwa allen vier Monte-Carlo-Jahren auf. Werden die Auftrittswahrscheinlichkeiten der Dunkelflauten mit unterschiedlichen Dauern aufsummiert, sind etwa sechs Dunkelflauten pro Jahr zu erwarten.

Abb. 9: Verteilung der Dunkelflautendauernder synthetisch generierten Wetterjahre auf Grundlage der historischen Wetterjahre 1990 bis 2020. Für die hier gezeigte Verteilung wurden alle 331 synthetisch generierten Wetterjahre betrachtet, welche in den bis zur Konvergenz durchgeführten Simulationen für das Zieljahr 2025 auftreten. Für alle anderen betrachteten Zieljahre ergeben sich, bis auf kleine statistische Abweichungen, die gleichen Verteilungen. Die mittlere Dunkelflautendauer von 44 Stunden ist mit einer cyanfarbenen vertikalen Linie markiert.

![Die Grafik ist ein vertikales Balkendiagramm, das die "Auftrittshäufigkeit pro Jahr" (vertikale Achse) in Abhängigkeit von der "Dunkelflautendauer [h]" (horizontale Achse) darstellt. Die Balken, die in einem dunklen Violett gehalten sind, beginnen bei einer Dauer von 24 Stunden und nehmen in der Höhe mit zunehmender Dauer der Dunkelflaute ab. Eine vertikale hellblaue Linie markiert eine Dauer von 44 Stunden. Die höchsten Balken befinden sich im Bereich unter 44 Stunden.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Markt/Markt_Abb11_992x608.png)

Häufigkeit von Dunkelflauten

Wie häufig eine Dunkelflaute zu einer Lastunterdeckung führt, ist in Abbildung 10 dargestellt. Dort ist der zeitliche Verlauf des Anteils der Dunkelflauten visualisiert, welche zu Lastunterdeckungen führen. Zusätzlich sind analoge Daten zu sehen, wenn die konservativen und optimistischen außermarktlichen Reserven aus Abbildung 2 als Grundlage verwendet werden. Ohne den Einsatz außermarktlicher Reserven steigt der erwartete Anteil der Dunkelflauten mit Lastunterdeckung von 0,3 % im Jahr 2025 auf 22 % im Jahr 2030 und auf 66 % im Jahr 2034 an. Dieser Anteil wird durch den konservativ angenommenen Einsatz außermarktlicher Reservekraftwerke auf 0 % zwischen 2025 und 2029, auf 1 % im Jahr 2030 und auf 57 % im Jahr 2034 gesenkt. Die optimistische Annahme führt zu einer weiteren Verringerung des Anteils auf 0 % zwischen den Jahren 2025 und 2029, auf 0,1 % im Jahr 2030 und auf 1 % im Jahr 2034.

Abb. 10: Zeitlicher Verlauf des Anteils der Dunkelflauten, welche zu Lastunterdeckungen führen. In Cyan werden analog zu Abbildung 1 keine außermarktlichen Reserven eingesetzt. In Fuchsia und Grün hingegen werden respektive die konservativ und optimistisch angenommenen Reserven aus Abbildung 2 als verfügbar angesetzt.

![Die Grafik zeigt auf der horizontalen Achse die Jahre von 2025 bis 2034 und auf der vertikalen Achse den "Anteil Dunkelflauten mit ENS [%]" von 0 bis 70. Drei Linien repräsentieren verschiedene Szenarien: Eine hellblaue Linie für "Marktlich", eine violette Linie für "Mit konservativen Reserven" und eine grüne Linie für "Mit optimistischen Reserven". Die hellblaue Linie steigt ab 2027 stetig an und erreicht im Jahr 2034 einen Wert von über 60 %. Die violette Linie steigt ab 2030 steil an und erreicht im Jahr 2034 einen Wert von über 50 %. Die grüne Linie steigt nur sehr langsam und flach an.](/Bilder/Versorgungssicherheitsstudie/2025/Ergebnisse_Markt/Markt_Abb12_992x608.png)

Kraftwerkszubau zur Erhöhung der Versorgungssicherheit

Bis 2030 müssten auf Basis der getroffenen Szenarioannahmen in Deutschland zusätzlich zu dem bereits unterstellten Kraftwerkszubau von circa sechs GW weitere circa sieben GW zugebaut werden, um den Versorgungssicherheitsstandard ohne den Einsatz außermarktlicher Reserven einzuhalten. Die Zubaukapazität entspricht nahezu der Leistung der Kraftwerke, die bis 2030 aus dem Markt ausscheiden.

Mehr Informationen zum Kraftwerkszubau

Um den Bedarf an zusätzlicher Kraftwerkskapazität abschätzen zu können, wird exemplarisch ein Kraftwerkspark für das Zieljahr 2030 dimensioniert. Dieser erfüllt den Versorgungssicherheitsstandard von circa 2,77 Stunden pro Jahr. Zur Ermittlung der erforderlichen Kapazitäten werden in allen europäischen Gebotszonen iterativ zusätzliche Kraftwerke hinzugefügt, bis in jeder europäische Gebotszone der LoLE-Wert unter 2,77 Stunden pro Jahr liegt. Dabei wird die Kapazität proportional zur verbleibenden Unterdeckung erhöht. Es wird angenommen, dass die neuen Anlagen proportional zur räumlichen Verteilung der bestehenden Anlagen verortet werden. Für Deutschland ergibt sich ein Zubaubedarf in Höhe von circa 7,4 GW, was zu einer insgesamt installierten steuerbaren Kraftwerksleistung von circa 83 GW führt.

Entwicklung des Kraftwerkszubaus

Werden die notwendigen Kraftwerke nicht zugebaut, gewinnen die außermarktlichen Reserven in den nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung. Wie im Abschnitt “Zeitliche Entwicklung der marktseitigen Versorgungssicherheit” diskutiert, sorgen sie unter konservativer Annahme und bei 100 % Verfügbarkeit dafür, dass zwischen 2028 und 2030 die Last trotz fehlender Erzeugungsangebote auf dem Strommarkt gedeckt werden kann. Ab spätestens 2033 reicht die angenommene Leistung der außermarktlichen Reserven selbst mit optimistischen Annahmen im Mittel nicht mehr aus, um die Versorgungslücke vollständig zu schließen und es kann mit einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit zu Lastunterdeckungen kommen. Der Netzreserve kommt mit einem Anteil von 60 bis 70 % der außermarktlichen Reserve eine besondere Rolle zu. Bei der Dimensionierung der Netzreserve spielt die Lastdeckung jedoch keine Rolle. Werden die aus dem Markt ausscheidenden Steinkohlekraftwerke nicht zum Engpassmanagement benötigt, werden sie in die Stilllegung entlassen, obwohl sie zur Lastdeckung einen wichtigen Beitrag liefern könnten. Die Kriterien für die Dimensionierung der Reservelandschaft sollten daher vor dem Hintergrund der beschriebenen Herausforderungen überarbeitet werden.

Studienvergleich

Die Ergebnisse für die untersuchten Zieljahre des European Resource Adequacy Assessment 2024 (ERAA24) und des Versorgungssicherheitsmonitorings 2022 (VSM22) sind unter Berücksichtigung der in den jeweiligen Studien getroffenen Annahmen und Modellierungen konform zu den Ergebnissen des gesamtheitlich untersuchten Zeithorizonts der probabilistischen Analyse von Amprion. Der ERAA identifiziert bereits früher marktseitige Versorgungssicherheitslücken. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass den Versorgungssicherheitsberechnungen ein Economic Viability Assessment (EVA) vorgeschaltet ist. Dabei können Kraftwerke aus wirtschaftlichen Aspekten stillgelegt werden. Im VSM22 werden durch optimistische Annahmen und Modellierungen auch die Jahre 2028 und 2031 als versorgungssicher ausgewiesen, für welche im Amprion Versorgungssicherheitsbericht der Versorgungssicherheitsstandard nicht mehr eingehalten wird.

Quellen

1 ERAA24 (European Resource Adequacy Assessment 2024): Im Rahmen des ERAA bewerten die europäischen Strom-ÜNB jährlich die europaweite Versorgungssicherheit bis zu 10 Jahre in die Zukunft. Die Veröffentlichung ist gesetzlich verpflichtend und wird von ACER geprüft und bestätigt.